ここでは、当会の理解を深めて頂くための 過去紹介のエピソードのアーカイブです

(最新のエピソードはトップページより道慈研究会資料よりご覧

『修善修悟』(2013/10/13)

道院では修坐を修悟の本として修道の根本であると考えます。修坐の基本は簡単に言えば心を守ることであります。心を守ることは、心の由来を見つめることであります。

心の由来を見つめるとは、例えば禅の公案に「父母未生以前」ふぼみしゅういぜん)の本来の面目は如何に』という題目がありますが、人の命の由来を知ることと思います。

人の命の由来とは、天授の善性であり道心であると、真経では「一片の清霊」とも述べられています。『革心の修養』の中に次の文章が述べられています。

凡そ人の生まれるに当たっては、その体は二つ有る。一つは有形の体であり、一つは無形の体である。無形のものは真の体で、有形のものは仮の体である。真の体は長く存在することができるが、仮の体は終に澌滅(あとかたもなくほろ)びてしまうものである。

それ故に形質ある器で、成たものは必ず敗れるものであり、動いて息をする倫で、生まれたものは必ず死ぬものである。人の生まれるには、地・水・火・風の四大が仮に集まって躯売となったものにほかならない。

その死ぬ時になれば、気質は風に帰り、液体は水に帰り、熱力は火に帰り、堅く凝つた物は土に帰るもので、綜て其身に受けたものは、天地より授けられただけの数を悉く元え還して余すものは無い。

たとえその無形の体でも、功徳の無い霊魂は、これ亦天地に散じ、陰陽の気によって磨らされて消え、盪けて無くなってしまい、己の所有とすることは出来ない。この様なものを虚しき生と謂うのである。生きて虚しくならないことを欲するならば、真性を保全たなければならない。真性は何処に在るか、即ちその生れる所以のものがそれで、即ち天授の善性であり、これ即ち仙仏の謂う所の真種である。

この真種を保ち、の真性を宝に守り、これを修練し、これを凝固すれば、自然に虚無の境界に昇り至ることが出来る。即ち人世の虚を解脱して上乗の真虚に昇り到れば、自ら真人と成り、かくして始めて天地と共に長く実在することが出来るのである。

人の生まれる時には、霊を有たないものは無い。その受胎の初めに、先天の一点な霊光が母体に落入る、これが性であって、なずけて元霊と謂う。その誕生する時、堕地でオギャと一声哭くと共に、上方から霊光が面部に向かって落つて来て、玄竅より這入り、それが心臓の上より肝臓の第三葉の下の間に居る、これを魂と謂い、又は霊心と謂う。名ずけて正霊とも謂う。その四十九日が足ると、また七識神がその中に入居る。これを魄と謂い、名ずけて副霊と謂う。凡そ人の生まれる時には、皆この三霊を備えないものはいない。

礼記に謂う所の「鬼神の会」とはこのことである。但 元霊は静を主り、副霊は役を主り、惟り正霊は動を主つて肄ままに一切の事に対応する。

その故に常も霊を散らし、霊を散らせば疲れる。疲れると魂は恒にその所を失って、魄が事を主り、霊は本来の姿に還ることが出来なくなる。それ故に世事に対応する時には完全に理に合致して、悪の途に入らなければ、魂が事を主つても、魂の霊は散らない。しかしこれは修養ある人や徳を積み善を作す人々だけに出来ることであって、その他の人は霊を養わなければならない。

養霊の方法は動と静の二つの間を離れることは出来ない。動に於いては何を以って養うか。善を為すことがそれである。霊は陽に属し、善も亦陽に属す。善を積むこと久しければ、陽光は大いに展がる。故に大忠、大考、大節、大義の諸の大善人は、たとえ修心、錬性の功は無くても、没くなった後には皆神と為るのは、その霊が充足しているからである。静で養霊するのは、坐功がそれである。静かに百竅を摂めて、竅を主る心を把住って妄りに動揺さず、必ずその心をして虚の極点と篤に静かな境地に到らしめれば、少しの塵れにも染まらず、少しの雑念も起きなくなって、内府に白光を発して、その霊光が堅く凝集り、自然に凡人の域を脱して、聖人の上乗の境地に昇り到るのは、これがその基を為しているのである。それ故に霊を以って性に合するのを仏と謂い。陰を脱して陽に還るを仙と謂い。

魂と魄が合併るを神と謂う。総之、之等は皆養霊することによって来すのである。人身は既に鬼神の会するものであるから、若しその正霊を養わずに、徒に副霊に役れて、陽が消えて陰が長になれば、たとえ元霊が有つても、恐らく何の為にもならないであろう。

人は三界の全霊を乗けていながら、仏や仙や神となれないことは、吾れの甚だ惜しむところである。

左氏伝に曰く「聡明にして正直なるを、これを神と謂う」と、神は形無く、質無く、簡単に謂えば、則ち正気なるのみである。人事について推しはかれば、父としては、慈、子としては孝、兄弟としては友恭、夫婦としては義順、社会に於いては友に信じ、官吏や人民としては国に忠することであって、その極みに至れば、これも亦正気なるのみである。正気が同じであれば人と神とはどうして同じくないものが有ろうか。また或は曰く「人と神とは理では通ずるかも知れないが、之を証する事実が無いのはどうしたものであろうか」と、曰く「それはなお未だ人道に徹かではないためにそう思うばかりである。吾れが人身について、之を分析して謂えば、凡そ人は生を受ける初めに、先ず一点の陽霊が有って、母体に入る。その後に肉体は発育し、やがて肉体が誕生する時になると、陰霊が体に這入って、乃で完全なる人身が成る。陽霊は即ち魂であり、陰霊は即ち魄である。魂は性を、主り、魄は情を主る。人の本性は至善であって悪はない。しかし情には善と悪がある。人が悉く神となれない所以は魂が魄に制えられ、本性が情のために掩われて、遂に一も敗れると復び成ることが出来なくなる。書経に曰く「人心惟れ危うく、道心惟れ微かなり」と、人心は陰魄であって、魄は喜怒哀楽の七情に順がって事を処理する。そして善の本性は反って魄に圧迫されて制せられる。即ち魄の力が勝り、霊魂の力は小さくなってこれに屈する。そこで陽が消えて陰は長となり、それ故に善が消えて悪が長となる。これが人の百千は没んで幽鬼となり、一二しか神になることが出来ない所以である。

人が果して静を以ってその霊を養い、善を以てその本性を保てば、則ち本に返り、始めにして復して、人にしてまた、即 神となるのである。且一二の聖腎ばかりが神となることが出来るのみでなく、大衆も神となることが出来ないわけではない。

中庸は人と為るべき道の書で、鬼神のことを最も詳しく説き、終わりに人事を尽くして天と合一する説、即ち神人合一の主旨を述べている。諸子が道を求めることに従事しようとするには、庶くは中庸を以て修行の宝録と為すべきである。

『運木古井戸』(2013/05/6)

月刊誌に、ある日本人の修方が帰道(亡くなる)の報告をしたところ、フーチによると帰道の後の状況は、螢が飛ぶように霊が定まらずにいたが、済仏がすくい南屏山で瞑修していると示されました。済仏様は日本ではほとんど知られていませんが、一般には済公と呼ばれ中国、台湾などで最も知られた禅僧でドラマや映画になるほど人気があり有名であります。

私が30代の頃、上海から列車で3,4時間の所に坑州があり、済仏様のゆかりの霊隠寺と浄慈寺を訪ねたことがあります。浄慈寺の和尚様に笹目先生の著作の『済仏伝』を寄贈し寺を辞そうとした時、中庭に数人が覗き込んでいる井戸を見ました。この井戸は済仏様ゆかりの古井戸だと気がつきましたので私も古井戸の中を覗き込みました。古い月刊誌に済仏様を紹介した本会理事の文章があります。

済仏余譚

不思議な乞食坊主

=浄慈寺の怪僧=

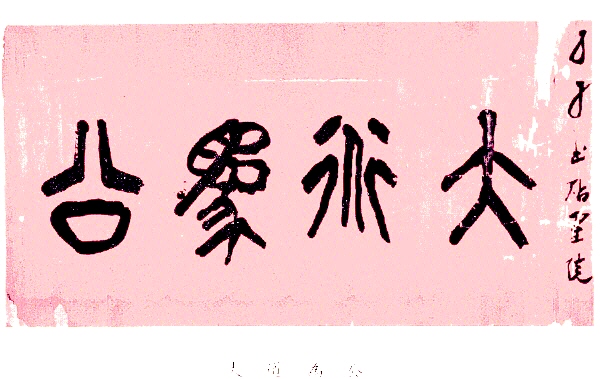

紅卍字会の御神前正面に大幅の書が掲げられている。(いずれも扶乩によるもの)「善縁」の二字は老祖様の御神書。今一つは「愛善」で、右上に顛書とあり、済仏様の御書である。

しかも済仏様の訓は絶えず本誌に掲載されている。道院では慈院掌籍の職掌を司っておられる。私は驚き且つ感激した。私が青年時代、「済仏伝」を興味深く、熱心に読んだとき、痛快なお坊さんといった程度の記憶が甦ったからである。その記憶をおぼろ気にたどったのが、次の話である。

浄慈寺に現れた小僧

昔から中国の抗州に霊隠寺と並んで、浄慈寺の二大名刹があることは余りにも有名である。

その浄慈寺には京都の東本願寺より遥かに規模が大きく全国から集まった何千という修行僧が日夜勤行し、仏道の研鑽に余念がなかった。またこの浄慈寺に参詣する善男善女はひきもきらず、実に慇盛を極めていたのである。

ある日、一人の小汚い乞食坊主がこの寺にひょっこり現われ、入門させてくれと乞うた。手足は垢にまみれ、見るからに不潔そのもので、周囲の者は鼻をつまむ程のおんぼろ姿をしている。

乞食坊主はさかんに入門させろと掛け合うが、周囲の者は誰も相手にしようとしない、さらに大声で喚くとう始末、あまりに騒々しいので、何事ならんと浄慈寺の大和尚が姿を現した。さすがにこの寺の大和尚は永年の修行を積んで、過去、現在、未来を洞察できる程の悟りの境地にあった名僧である。

乞食坊主は済公と呼ばれ、成程、見れば乞食坊主である。

大和尚は一見するなり、これは只者ではない。相当前歴を有している者だわい!と含むところがあり、何食わぬ顔して、「お前たちは何をそんなに騒ぐか?他人の服装動作などに捉われるでないぞ。その客人を入れてやれ!」と軽くたしなめながら、済公を迎え、引見した。

この様にして、済公は浄慈寺に入門することが許されたのである。修行僧にとっては当然のことながら、浄慈寺の日常生活はまことに厳格で規則ずくめであり、整然としている。

ところが折角入門を許されたこの済公、一向にこれらの規則を守ろうとせず、超然としている。態度も相変わらず横柄に構えている。その上に毎日酒ばかり呷っている。さらに肉をほうばり、さては犬の肉(狗肉)を喰らうという有様である。傍に寄ると臭くて鼻もちならない。

弟子共はこれを見て、寺の権威、面目に拘ると和尚の許へ再三、陳情、苦言に及ぶのであるが、和尚は

「構わんから、捨ておけ!いいようにさせておけ!」と一向に取りあげてくれない。

弟子の中には、和尚は不公平だ、われわれには厳しく、済公にはあのように寛大とは怪しからんとというわけで不平、不満の色を露骨に現し、なおも諦めず和尚の許へ抗議を続けたたが、さっぱりその効果がみられなかった。

お姫さまの参詣

ある時、浄慈寺の檀家から使いの人が参り、

「只今、突然ながら、うちのお姫様がこちらに参詣されることになりました」と告げずに来たのである。

この檀家は近くの豪家で、寺にとっても大切な施主であった。そこのお嬢さんが寺に参るというのである。

自分は輿に乗り、多くの召使いを引き伴れた姿はまるで藩公のお妃か、大家のお姫さまといった堂々たるものである。

ところがこのお姫さまの正体は「火の神(火炎をおこす厄神)で、浄慈寺に参拝し、焼香するというその目的は、この寺に火をつけ、焼き滅ぼそうと、恐ろしい企を抱いていたのであるが、その真相は大和尚はもちろん誰も皆知る者はなかった。

これを見た済公は、内々ひそかに

「これは大変だ!寺を焼き亡ぼしにやってきた!」と

咄嗟に一計を案じ、山門の入口に丸の素っ裸となり、褌までかなぐり捨てて仰向けに大の字になって寝そべったのである。いつものようにグデングデンに酔っ払い、犬の肉をムシャムシャ喰らっている。

お姫さまの一行は、このために進みもやらず、山門の近くまで来て立ち往生している。

寺の一行はビックリ仰天してしまった。済公を制止引き入れようと、呼べど、叫べど一向に耳をかさないどころか、益々その狂態、狼藉は激しくなるばかりで全く正視できない状態である。

一人の番僧が顔色を変えて、済公に

「お姫さまが山門にお入りになれないではないか!早く道を開けないか!そこを退け退け」と大声で怒鳴っている。

この騒ぎの中へ、大和尚がやって来て済公を足で蹴飛ばし、

「なんたる態だ、その格好は!」済公は仰向けに寝そべったまま、

「ああぁ左様か、ところで和尚にお訊ねするが、和尚は有事(寺)がよいか無事(寺)がよいか、どちらを撰びますか?」

「わかりきったことだ。無事(寺)に如くはない。この馬鹿者奴」と思わず大喝した。

なにを思ったか、済公はすくっと立ち上がり「あら恥かしや」とボソボソつぶやきながら、こそこそと何処かへ立ち去ってしまった。

大和尚は、お姫さまに遺憾の意を表し、重々にこの非礼を詫び、「何卒、わしに免じて彼奴をご勘弁願いたい」と陳謝するのであった。

絶世の美人で盛装を凝らし姫を乗せた輿は元通り、列を組み、山門に向かって進みはじめた。山門の両側には数多くの役僧、修業僧が恐縮して一行を迎い入れたのである。

浄慈寺の焼失

怪しいまでに美しい姫はやがて、奥深く堂の前に進み出で、何事か念じながら焼香をした。

この時、屋外には一陣の強風が吹き捲っていた。姫は焼香と見せかけ、素早く本堂に放火したのである。さあ、大変、寺の内外は上を下への大修羅場と化した。見る見るうちに火炎は次から次へ燃え移り、瞬くうちにさしもの宏大な浄慈寺も焼失してしまったのである。

そこへひょっこり済公が現れて、大和尚に「それみたことか!わしがあの女を寺に入れまいと計ったところ、みんなはわしを無理に引き入れたではないか。先刻、わしは有事か無事かと問うた時、和尚は無事がよいといったではないか!寺は今、無くなったから、これでよかろう」と、うそぶいている。

その時、大和尚はやはり只の済公、乞食坊主ではないわい!と深く悟るところがあったのである。

寺の再建復興

然し、和尚は大伽藍を焼失したので、深刻に苦悩し泣き悲しんだのである。済公は平然と

「わしが何とかするよ!」

一同はまた大言壮語しゃがる―と思ったが、寺の復興再建のため、みんなで協力し、托鉢することとなった!。

済公は「どれ、わしも先に出かけよう」かといい残してどこかへ出て行った。

福建においての托鉢

福建省は山岳や森林が多く、木材を産出するので有名である。

ある時、済公は例の姿で、一軒の家の前に立ち朝から晩まで木魚を叩き、読経を続けていた。この家は、先年主人が亡くなったが、大変な山の持ち主である。後家さんが表に表れ

「今は主人もおらず、お金も乏しいので、沢山なことはできないが・・・」

と断り、幾許可のかの小銭を喜捨しようとしたところ、済公はこれを遮り

「金は要らない。実は木が欲しい」

「金はないが木材なら山にいくらでもある、どれ位要りますか?」

「わしの袈裟を広げた程度でよい」

「袈裟一枚分でよろしいか」

「その通り」

さてそこで済公は、約束通り自分が纏っているおんぼろの袈裟を脱いで、これを広げて一振り廻した、その途端、一面は真っ暗になった。そうでなくても、この一帯は九山六奥の地区である。樹木が多いので陽の光が当たらない。それが真っ暗になったのである。

後家さんは驚いた。

「それでは妾の山全体を差し上げなければなりません」とおいおい泣き出した。済公は

「泣くことはない。八、九年もすれば、元通りの山になるよ」

成程この地方の樹木は「柩材」で有名な松の系統が多く、成長が早く、九年も経てばもとの森林になるのである。

かくて済公は杭州へ戻って来た。和尚は早速

「寄進、托鉢はどうだった?」

「わしは、木(材)だけ貰っておいた」

「そうか!。当方も大施主のおかげで再建に要する大工、左官その他の目星は大体決定した。只一つ残るのは木材なのだ」

「木(材)は私が引き受けた」

「済公。お前は簡単に引き受けたというが、再建に要する木材は大量なんだぞ、大丈夫か?」

「大丈夫だ」

「そんな夥しい木材を貰ったとは本当か?」

和尚は最も心配していた木材の見透しがついたので、いよいよ本格的に設計にとりかかった。

この設計に基づいて準備万端整ったが、肝心の木材が一向に来ない

厖大な木材の量は筏に組んで遥かな福建から杭州に運搬するとなれば優に一年を要するのである。和尚は気が気でなく頭を抱えた。

「和尚!心配は無用。最終の責任はわしだよ」

済公は相変わらず、少しも騒がず平然と済ましている。

不思議な古井戸

焼野原と化した広大な浄慈寺の一隅に、昔からの古井戸があった。済公はこの井戸の傍に棟梁達を呼び集め、「今から木材を渡すから、必要なだけ書き出してみろ!」

棟梁たちは

「その木材は何処にあるか」

と審しがるのも無理はなかった。

さて、済公がこの古井戸から木材を次々と引き上げた。棟梁たちがこれを受けとり、積んでも積んでも、木材はどんどん出てくるのである。大変な量の木材である。

棟梁たちは余りの不思議さに只呆然とするばかりである。済公は

「さあ、書き出しただけの木材はこれで全部揃ったろう。まだ足りないものはないか?」

ところが大変なことに、肝心の梁材が一本足りない。棟梁たちは狼狽した。よく見れば件の井戸の底に大きな梁材が一本残っている。どうしたものか、いくら引っ張り上げようとしても取り出せない。どうしても引き上げられないのである。

(今日でも浄慈寺の古井戸の底に大きな木材が残っていると伝えられている)

仕方がないので棟梁たちは別の梁材の上に大鋸屑をうまく貼り付けて、やっと最後の梁に充てたということである。

浄慈寺の再興成る

さて、浄慈寺の再建はここに一切完成した。ただ一つ、108体の羅漢像に金箔を貼りつけるばかりとなった。これ亦夥しい金が必要であるがなかなか集まらない。一同は又しても弱った。済公は

「アトはわしに関係がないぞ」

と素知らぬ顔をしている。日が暮れると、寺の裏口で例によって大酒を飲み、牛や犬の肉を煮乍り盛んに喰らっている。その辺はまた生臭いこと甚だしい。

和尚はこれを大目にみて、文句を言おうとしない。寺の一同は

「あの態では寺の対面も何もあったもんじゃない。あいつがおっては寺に寄附する者もなくなるばかりだ!」とさかんに攻撃する。

済公は強か泥酔し、猛烈な臭気を撒き散らかしながら出て来た。

片手に籐の鞭を振り回す、さらに頬りに嘔吐をくり返す。一同は逃げる。また追っかけゲロゲロ吐き出してはあかんべをして廻る始末で手がつけられない。

その内に山門の外へ飛び出したので、役僧が内から山門を閉ざしてしまった。

翌朝、一同が汚された辺りを一斉に掃除しようとやって来て驚いた。狗肉、牛肉、酒などを吐きつけいた羅漢像108体を始め、その辺り一面は金ピカ燦然と輝いていたのである。済公は何処ともなく、そのまま姿を消してしまっていた。

『黙真人の略伝』(2012/12/7)

杜黙靖、諱は秉寅、字は賓、江蘇省水淮安の出身である、清朝末期に山東省で役人となり、道充営務処総裁候補となる、法を執行することが厳明であつて、剛正(剛く正しい)にしておもねることがなかった。

初め同善社(同教関係の団体)に入って坐功を習い、後に吾が道院で経を伝え坐を教えていることを聞き、遂に求修されて、道務に参加されるようになった。最初に道院を創設されたのは三十六人の指導者によるもので、道院が正式に成立してから、最初の統掌の職に任命された。

この時、済南には何素璞公がおり、天津には除素一公がおり、北京には喬素苟公がおり、みな金蘭の契り(義兄弟のように親しい契り)を結んで、共に道慈の大任を担っておられた、そこで南北における各省の院会も次第に発展してきた、この年の秋に真人に男児が誕生した、諸もろの同修は友好のよしみを以ってこれを祝福した、その時六十人の人材が一堂に会した、その後で、訓示を仰いだところ明年、参賀に集る時には、各地における道院の設立は今年参賀に参集した人数と同じであろうとのことであった。翌年の参賀の当日になると、賓客は雲の如く多く集まり、昨年と同様に盛況であり、その当日までに設立された各道院はちょうど六十ヶ処であった、ここにおいて同修を手本とし、宗としたのである。

真人は朝早くから起きて道院に来て、道慈の事を処理され、各地の代表に接見されて、仕事は必ず自ら引率して実行され、寒暑を問わず間断することがなかった。昼食は家で作ってきて毎日道院で食事をするのが常となっていた。真人の夫人は女社の社長に任命され、共に社会の人から尊敬されていた。各地の院会において男女修方が日に日に増加して、普遍的に発展して来たのも皆真人と御夫人の指導によるたまものによるものである。

真人の帰道逝去の状況について述べてみよう。

当日(帰道された日)は朝早くから起床されて、普段と変わりなく食事をされ、元気そうであった。ちょうど道院に行こうとしたところ、たまたま漢方医学に精通している甥の楊硯農君が訪ねて来たので、共に語り合い、真人が言うには”最近、身体が平常と違うように感じられるが、脈を診てもらいたい”と、そこで楊君が脈を診て”六脈(註一)は正常であって、別に病気の微候はありません”と言うと、真人はうなずいておられ、そしてしばらくの間談笑し、また、⑭中(註二)はどこにあるのですか?”と尋ねられたので、楊君はその場所を指摘すると、真人はそれに一声答えたきりで、遂にきちんと坐したまま目を閉じられ、頭を少し前に垂れたまま帰道された、その時、楊君は側にいたが、帰道されたようには見えなかった、部屋中には言うにいわれない高貴な香りをみんなが体験し、永い間その香りは消えることがなかったのである。

翌朝、泰安の賈公のとこから速達の書面が届いた、それによると昨日の朝、聖僧済仏さんが杜賓谷公(黙真人)を連れて南海大士(観世音菩薩)の盛大な会合に参加するために去って行くと、私の部落を通過しました。その際に杜公(黙真人)より道院の同修に言伝を頼まれました、それには将来、災劫がつぎつぎとかさなって発生してくるので、各人が速やかに修行をするようにと、また院会が創立されたばかりで、自分がにわかにこの世を離れることに因って、同修の信頼(信仰)に影響を与えてはならないこと、言い終えると去って行ってしまった、そこで賈公は即刻書面をしたため、またその時刻まで明記して、その間の一切の事情を詳しく述べて済南道院に伝達して来たのである、道院の人びとはこの書面を見て、真人の帰道の状態を知ることができ、多くの修人の心も始めて落ち着きをとりもどすことができたのである(この書面は現在に至る迄、道院に保管されている)。

蓋し賈公という人は泰山の麓に隠居して、その名声はかねてから広く知れわたっており、非常に著名な人であった、能く鬼人などの霊とも話ができるので、当時の群集は彼の事を賈仙人と言って賞賛していた、またすぐれた霊験の事蹟なども非常に多く、門下の弟子なども甚だ多かった。

以前、同善社(道教関係の修坐の会)で修坐していた同人は修坐の等級(段階)に分けて、坐功の時に於いては経験のある師匠が側でつきそって坐っており、少しでも適当でなければ、ただちに改めてやり、或いは手術を以って治療をし、又どうしてそうなったかかということを明白に告げてやり、今後くれぐれも注意するように等々指摘してくれる。

私自身も少しばかりその経験がある、かって道院に来たとき、初めて先天の坐法とい名を聞いて、心中に多少奇異の感があった。試しに坐してみたが、先入感にとらわれて、心身や手足がどうすればよいかわからず、まるで漫然として拠りどころがない感じであった。福縁道長は訓文で示しているところの坐法の要点を再三指摘してくれたので、心中少し落ち着き落ち着き定まってきた、それから一ヵ月の後にはじめてだんだんと興味を覚えてきた。極力自然の二字の教えを拝聴するに及んで、一体いかにしたら能く自然にできるのであろうかと問うと、福縁道長が笑っていうには、君の以前の全て一切の不自然なところを改めれば、それだけで自然になるではないかと、この一言の指摘を私は永遠に忘れない、すべて一切の言語行動動作行為はみなこの一言の指摘を法則とした。しかし、いざこれを実行してみると重い通りにはならず、長く続けているとそのうちに、あるときの坐功の際に、心中に突然光明を感じた。初めはある人が灯火を持って入ってきたと思ったが、坐が終わってこれを同人に聞いたところ、みんな坐室に入らなかったと言った。

それから二日目に

至聖の訓示によっておほめにあずかったが、それは驚かないことは実に得がたいことであり、将来の成就ははかり知ることができない、それは夙根が深厚なものでなければできないことであると、それより以降、経に参じ訓を研めるのに、皆能くその要旨を明らかにすることができ、少しもそれを外に漏らさなかった。最も不思議なことは、正気が体内に充実している感じがあり、不正の人や事を発見したときには、必ずありとあらゆる方法で悔い改めて正しい道に戻すようにつとめ、時には小心翼々として慎み、先進の道長や修人に対し少しでも迷惑をかけることを恐れた。然かして時にはあたかも一種の偉大な力が自分をしてどうしてもそうさせるのである。

その後すぐ又尚真人の訓で、天の命これを性と謂い、性に率がうこれを道という、この率がうの字は君であるのか、天であるのか、君はこれに対し返答することがかと、当時、私は一字も返答することができなかった。すると尚真人は”哈哈、君はこの偉大ななる力を忘れたのか、恐れることはない、これがすなわち天命である”といわれた、私はただちに厚くお礼を申し上げた。

いま諸同修のためにこれを述べる、興味があれば研究してみよう、心外の魔に至っては、只心中に正義、正気、定力を存していさえすれば自然に消滅してしまうのである。謂う所の天のなせるわざわい即ち天災は避け難いといっても心がけ次第でそれを避けることもできようが、しかし、自分から作り出したわざわいは、どうにもそれをまぬがれて生きることはできない(原文は天の作せる孽は猶違るべし、自ら作せる孽は活くべからず)と、世間おいてこのような例は非常に多く、細心に省悟すれば自ら知り自ら明らかになるのである。

その要点は心の魔にあって、それを消化することが最も難しい、たまたま不正の一念を起こせば、魔は即ちその不正の念に乗じて来て助ける、そこでもし陥溺することが深く、魄惑によって事にあたっていることを見分けることができなければ、君の炁霊は知らず識らずの間に吸いとられ、それは恐るべきことである。

世に処するには公正を主とし、事に当たっては平正を先となす、即ち大道は公であり、至誠は不息(息むことがない)である。そうすれば自然に吾の真基を充固する。真基とは道基である。人びとが能く真基を固めれば則ち院会における道慈の真基はみな能く有形無形の間に固まる。道と魔が相争っている日において、すべては修人の心胸が光明にして正義を宣鬨し、正気を培養することに在るのである。各位はそう思うであろうか。

『賈神仙と黙真人』(2012/12/7)

道慈に奔走した笹目秀和先生は中国の二人の神仙より教授を受けられた数奇な生涯でありました。先生の著作に次のような記述があります

その昔、中国に神仙道というものがあって、雲を呼び雷を起こし、雲翔水遁の術を行って奇とされた。興行的なものの一部では“奇術”と称して、今日に於いても渡世家業とするものがある。勿論その中には、心理的応用に依る治病の法術もあるが、それは根治するものではなく、必ず再び元の黙阿弥になる。

今世紀若しこれを用ゆる者があるとすれば、そうした神仙の法術を修めた者であるかもしれないが、あの厖大な神仙術書を繙くことは、現実社会においては容易なことではない。恐らくその一部を習得した先人の霊が憑って、その人をしてその法、その術を行わしめているのではないかと思われる。

それにしても、法・術によって人の人心を動かすことは出来るとしても、その心を正し、混濁の世を是正する根本とはなり得ない。

中国最後の帝政であった清朝の末期、神仙道を修めた有名人に買子羽という人が居た。山東泰安県の人で、俗に買神仙と呼ばれていたが、この人の仙術は中国随一と称され、世界的にその名をとどろかせたものである。

帝政亡びて中華民国となった初め頃、南方の神仙術の大家屋梁仙がある日ひょっこりと訪ねてきた。梁仙は、賈神仙の霊力を試そうとして、いわば他流試合にやって来たということでもあるかナ。賈神仙はこれを遇するに至れり尽くせりで、山東人にしては見たことも聞いたこともない、新鮮な南方の果実を出して接待し、料理も百種類に近いもの、すべては北方には嘗て見たこともない珍種を出して、客人の肝を冷やしたということである。これは仙術による物品引き寄せの法を用いたものである。

辞去するにあたって梁仙は、これに応酬する意味か・・・懐中より一個の蜜柑風の大きな果物を出して言うには、本日、席に侍る各員と、将来兄弟の交わりを結ぶ意味で、一包中の一房を文食してお別れをしようと、包皮を剥がせると、室中十二人の主客に相当する十二房が出てきた。一同は手を打って喜悦の情を現出し、一房ずつを分け与えて居るところに、主家の小児がヒョロヒョロと入って来た。

人はどうするかと思って梁仙の手許を見つめていると、十二房の外に子房が一つ付いていたのを見出して、これをその小児に与えて、満足そうな笑みをたたえて辞し去ったということである。

ある日、ジョッフルという新聞記者がやって来て、賈神仙!なにか珍しい話を聞かしてください、といって神仙の客間に通された。“なにもないですよ、まぁお茶でも飲んで世間話でもしましょうう”と、賈神仙はコップに、香り高い中国茶を入れて、テーブルの上にポンと置いたと思ったら、そのコップがテーブルにめり込んでしまった。縁だけが僅かにテーブルの上に残っていたのを神仙はみて、

“ああこれは力が入り過ぎたかな”、と言ってそれを引き出してやった、ということである。

まあ煙草でもどうぞといって、煙草入れの箱を押してやると、その箱は四本の足が生えて亀となり、記者の近くまでテーブルの上をのこのこ歩き出したということである。

客が帰った後、弟子たちに向かって神仙は、その煙草の箱を裏庭の木の下に、三尺土を掘って埋めておけと言った。弟子たちは、どういう訳かを問えば“霊気を入れたので、六百年後には亀となって生まれ出る”といわれたそうである。

このように、天下を唸らせる法術を行っていた、中国随一の神仙術者賈神仙は、何千という弟子が雲集して、常に門前市をなしていた。

民国十年に、山東泰安県の程遠からぬ済南府に、わが道院が発祥した。賈神仙は、幾千の弟子達の中から、高弟と目されていた十人ばかりの人を選んで、わが道院に送って寄越したのである。そしてその時弟子達に言った言葉は、心して味わうべきである。

“道院こそ人心を正し、天下を救う大道である。わが神仙道は、法であり術であって、この法術を以ってしては、真に人の心を救うことはできない。汝等は、今後わが仙術を顧みることなく、大道を学び天下を救うことを心懸けよ”といってその高弟を道院に送ったのである。黙真人と錫封された杜黙靖、済南道院創立の功労者候素爽(この人は度々日本にも来往された)等、道慈の先覚者の多くは、いずれも初め賈神仙の弟子として、仙術を学んでいた人達である。

それが大道である。

吾人は、世の中の奇術的所作に迷うことなく、静かに内に養うことを忘れず、坐して天と共に因蘊することを期したいと思うものである

過去の記事は アーカイブに記録しております、是非、ご参照ください。

鬼神因果を語る(2012/5/13)

中国の風俗は日に日に悪くなり、以前の聡明の士は、つねに鬼神を信じないことを以って心のままに自適して物事に拘束されず濶達であると見なしていた。近来の新しい学者は、因果をおわせて信じることなく、情況はどんどん悪化していって止まることを知らないのである。頽廃した風俗や気風をたてなおそうとすれで、鬼神が明らかに鑒察(照らし調べる)していることと、因果がたしかに違うことなきことを、昔からの精義(すぐれた道理)

を引用して証明しなければならないのである。またしばしば壇訓の戒めを奉じ、

老祖が講演団を設けるの意を遵奉して、いたるところで講演し、適切に勧告指導して、以て人心を正して悪いならわしをたてなおすのである。ここにまず鬼神の道をもってこれを語り、聖賢の経伝に記載されてているものもすでに多いのである。近日また。

蘇仙眉山が沂水の道院に臨まれて判示でいわれるには、道統が伝え残されて教えが以て立ち、性功(中庸に性に率うこれ道と謂う)が失われて教えがしだいに伝わってくるにしたがっての誤りに過ぎない。

儒教は人の道を重んじ、仏、道の二教は神の道を重んじ、基、回の二教は神の道を以て人の道を行うのである。

神と人とははるかに異なっているのであろうか、全く人と神は合一しようがないようである。しかし、伝えるところによると、聡明正直にして一つには神になるという、神は形がなく質がなく、簡単にこれを言えば、正気だけである。これを人に推せば父においては慈となり、子においては孝となり、兄弟においてはいつくしみ恭まい、夫婦においては道理にしたがい、社会においては友に信であり、宦民においては国に忠であり、その極みに至っては、また正気だけである。正気が同じなのに、人と神とどうして同じでないということがあろうか。

顧みてあるいは人と神というものが、理として通じることができるけれども、実をもってこれを証することができないが、これをどうしたらよいのであろうかという。

いわく、これはいぜんとして人の道に徹することができないだけである。自分というのはすなわち人身であり、これを分析していえば、すべての人は受生の初めに、先に一点の陽霊があって、母体に入り、そして後に肉体がはじめて発育し、肉体が誕生するに及んで陰霊が体に入り、はじめて完全なる人身になるのである。陽霊が魂であり、陰霊が魄である。魂は性をつかさどり、魄は情をつかさどる。性は至善にして悪がなく、情には善否(善と悪)がある。

人が尽くして神とならないゆえんのもは、魂が魄に制され、性が情に掩われるので、遂に一敗地にまみれてまたなしとげる事ができないからである。書経に、人心これ危うく、道心これ微なりといている。人心とは即ち陰の魄が私情にとらわれて事に当たりて、性がかえってそれに制されるのである。魄の力が勝って魂の霊が屈し、陽が衰えて陰が盛んになるのが、人に百千の鬼あるも、一・二の神を得ることができないゆえんである。

人がもし静まってその霊を養い、善をもってその性を保てば、本に返えり始めに復って、人にして神となるのであり、ましてや一・二の聖賢を神となすことができても、大衆を神となすことはできないということはないのである。

元霊は先天に拠っているので、その固有に還れば、すなわちすでに普通の体を脱するのである。故に吾人の修行は、ただ性真にあるだけであり、他日の仙となり仏となるのも、この根源はその真充これを錬るのである。さもなければ、中庸は人の道の書でありながら。鬼人を言うこと最も詳しく、終わりには人としての道を道を尽くして天に合うするという説、すなわち神人の趣旨を説きはしない。諸子が求道に従事するには、中庸をもって修行の実録(事実をありのままに記載したもの)としてもよいのである。

またいわれるには、吾は生前かつて鬼を語ったことがあり、しかし、従来鬼を奇怪なものと思っていたが、いまにしてその平常であることを知ったのである。また従来鬼は人にたたるものであると思っていたが、いまにして人が鬼を造ることを知ったのである。理想化した鬼と実際に経験した鬼とは、おたがいに非常に違いがある。

故にさらにこれを語り、あるいは鬼の状態を問うてみよう。答えていうならば、鬼と魔とは同じではない、魔には定まった形がなくして、鬼には定まった法度があり、必ずしも特殊な怪しい形状をしているものではない。唐の玄宗皇帝が逢った鍾馗 晉侯が夢で見たところの大厲、鄭が驚いたところの伯有などは、すべてみな人の余剰の気に過ぎないのである。

また鬼が何処におるかを問えば、地下であると答えよう。人が死んだ以上は、陽霊がっ散失して、ただ陰気の一団(かたまり)が残るだけで、それが結ばれて無形の形をつくり、陰気は沈下する、故に地下にいるのである。

地下には深い浅いの段階はあるのであろうか?

鬼神因果を語る2(2012/7/7)

あるという。地とは四大物質を合わせたものである。故に地層は四つに分かれており、土層が最上であり、水層がこれに次ぎ、風層がまたこれに次ぎ、火層が最下にして、各層はまた自ら深浅に判れている。故に世に九層地獄及び十八層地獄の説があるのである。

しからば地獄を大別すればどのようなものであるか?いうには、土層の浅い処がすなわり陰司(地獄の閻魔庁)であり、月日は照らさず、陰気でぞおっとそするほど陰惨で、鬼を管理する役所や小役人がここに居る。この層は鬼が必ずとおるところであり、もしこの地に長く留まるものでなければ、恐らくここより分けて送りだすのであろう。

下の階層に至れば、冷湿が浸淫(だんだんしみこみ)し、寒さと飢餓がこもごも迫るというところである。風層は風にもまれあふりあげ、ゆさぶられひっくりかえされて、長くなると磨擦してちりやほこりやくずになってしまうのである。火層は炎熱の焔であぶられ、長くなるとやけこげて燃儘(燃えカス)となってしまい、鬼の受けているような迫害惨状は、人の世にはないのである。

しからば鬼を管理する方法として、また強制的に執行することもあるのか?その必要はないという。人は自ら堕落するだけである。人の悪因罪業の性質はみな陰であり、陰陽相積りて、重量がしだい増す。故に堕落もまたしだいに深まってくるのである。

人で陰柔狡猾なるものは、その鬼が水層に陥り、人で飄惚(とりとめもなくずぼらである)険譎(陰険で油断のならないこと)なるものは、その鬼は風層に陥り、人で猛烈(はげしく)残酷なるものは、その鬼は火層に陥るなどの、それぞれの惨たる報いは、ひとしく類を以って相応じるのである。

書経にいわく自らが罪業をつくるものはのがれることができないとは、それぞれ鬼趣(夜叉、羅刹、餓鬼などの趣く境土)をいうのであり、どうして僥倖に免れる道があるであろうか。

しからば鬼趣というのは、鬼が自らこれに趣けば、陰司(地獄の閻魔庁)は結局鬼がいて神がいないということになる。そこでどうして閻魔大王に仕えるのであろうか?いうには、神の道は無為にして地の獄吏と天の獄吏は同じであり、閻魔大王もまた鬼である、ただ陽霊が上升することができないだけで陰徳をもっている。故に降りて陰神となり、神の鬼籍を司るのであり、ただその罪案を調べ考えたり、その期限を定めるだけである。若し鬼に弁護の能力がなければ、どうして泰鏡(泰の始皇帝のもっていた宝鏡で、この鏡は人の内臓や心中を見透かすことができたといわれている)を以って照らし見る必要があろうか、鬼には刑を受けるところの体質がないのに、どうして油の煮えたぎった鍋や剣の山を必要としようか。ともに自然の順序に順がって、鬼のおきてのみきびしいのであり、どうして浮世の法案のように、思いのままに出入りすることができようか。それだとすれば鬼の希望というのは、輪廻を除いた以外にはこの苦界を超越解脱する方法はないのか。

いわく、輪廻のまた苦しみである。鬼が善があるか、あるいは僅かに悪のないものは、みなただちに人に生まれかわって、相当の位置につく、また微罪で満期になり人身に生まれかわったものもあり、また地獄でその罪を償なわなかったものが、いぜん浮世の惨憺たる報いを受けて、畜生道に生まれかわるもののある。かの風層の塵やほこりやくず、火層の燃えかすは、再び聚まりて鬼となることができず、人や畜生に生まれかわることもできず、湿気から生じて生まれかわり、来世の身は微小な虫となるだけである。

いわんやその下等な鬼が、上等の人に生まれかわることは断じて難しい。再び苦海に入り、罪業を積み因果のたねをまき、数十年ならずしていぜん地獄に帰ってくるのである。故に鬼の身を受けるのは、人が死につくのと、その情況はほぼ同じである。鬼界の始めから終わりまで、もとより言うべき楽しみなど絶対にないのである。ここまで話をするを聞いているものが色あおざめてさがろうとするので、これに教え導いているには、人が死んで鬼になるところのむごさを君は知ったのである。そうだとすればどうして人が未だ死なないうちに鬼から免れることを求めようとしないのであろうかと(つづく)

鬼神因果を語る3(2012/8/28)

済仏が太原道院での扶乩に臨まれていうには、君達は鬼神の霊字を知っているか、今、盂蘭盆会の特典があるので、ここに一二の大略を告げるのでこれを参悟せよ。

けだし鬼神は天地間の陰陽の二気である。魂が陽であり、魄が陰である。人が炁の陽なる者を得れば、堕ちて鬼となるのである。

どうして炁の陽なるものを得れば、善となり、どうして炁の陰なる者を得れば、悪となるのか。

善行が多ければ、人心が坦然(私心なく平然たるさま)蕩然(汚濁が洗い流され、きれいさっぱりとしたさま)として、忌み憚るところなく、恨みをいだくところがない。故に気が純陽となりて上升するので、魄は陽が盛んなのでこれにしたがい化してしまうのである。鬼は陰気であり、人のすることなすことが、みな私欲のためにかきみだされるからであり、これが重症になると天理に背くことになり、自分の内心に恥じる。故に畏懼ところの兆候があらわれ、死ぬ時になって、良心に恥じることが多く、心に楽しむことが好くなければ、一時の快適を求めようとして得られないのである。そこでその生死の関頭において、必ず一番回光返照しなければならないのである。

しからばなにを回光返照というのであろうか。それは論語で言うところの“人の将に死せんとするや、その言や善し”とあるように、大悪大罪の人といえども、臨終にあたっては、回光返照しないものはないのである。その時になって言おうとしても言い難く、平生なしたところの善悪の事を、一一初めから思い起こし、善心に遇えば必ず快適であり、悪心に遇えば必ず恥じるのである。もし大悪及び理にもとる事であれば、必ず憂い驚き、天もこれを容すことができないのである。

さらに無実の罪を蒙り、それが重大なことであれば、心が必ず一団に凝結して、死後魄が重くなって魂が軽くなる。故に無実の罪で死んだものは、報復しなければ霊魂が昇天することができないので、霊魂の昇天を望まないのではなにのであり、それは実に魂が魄

に抱かれ包括されて開けられないので、昇天しようとしてもできないのである。

それには仏法の済度によって、その陰気をちりじりばらばらにして、必ずその仇が解けてから、始めて昇天して自由になることができるのである。

もし善悪が半々のものは、その鬼は陰が多く、また仏法の法度によらなければ、輪廻することができないのである。その善が多いものは陽が多くなるということは、もとより言うまでもないことである。

横暴にして死ぬものに至っては、その類が非常に多く、ただ火中水中は最も済度しがたいので、その罪業は一世だけのものではないのである。いま、各処の水害で、遭難した亡魂が、水中の苦厄に溺れ、その情況は筆舌には尽くし難いのである。それも陰(水)と陽(火)は別な世の中なので、慈善家その詳しいことがわからないのである。いまこの訓を特に降ろすのは、すでに死んだものを早急に済度してこれを救うだけではなく、君等の修力により、自分の善悪に対し、早くから悟り、後で後悔することのないようにしなければならない、これを後で知り、これを謹しめなどの訓がある。

扶乩の一道は、神人が相接するところの証験である。

孚聖が莱蕪道院での扶乩に臨まれていうには、それ乩とは機であり、また稽であり、箕であり(同一の発音である)伎(技巧)や技(技術)ではないのである。

何ゆえにこれを稽というかといえば、乩という字は昔の稽の字であるからである。誠に神の道は隠微(かすかではっきりしない)ではかり難く、人が神の神たるゆえんを知ろうとしても、確かに難しいのである。乩は神霊のたよるもので、それによって神の道を明らかにすれば、人はこれによって神の神たるところを考稽(かんがえる)することができるのである。

なにを機というかといえば、現在の各種の自動の機である。しかし機は自ら動くことができず、必ずある人がこれを司る。あるいは水火の力は、これを振るい動かして後に、機が能く動くのである。乩が機であるのも、またこのようなものである。そこで乩筆は自ら動くことができず、必ず人霊が神霊に接することにより、双方ともたすけあって後に、乩はそこで運動するのである。

あるいはこれを箕のというのである。また伎や技でないということはどうしてあろうか。けだし乩は神の作用によって、世を救い人を度うもので、至大至公、普遍不倚で、神人相芸ではないということを知ることができるのである。

要するに乩の意味は非常に多く、誠にいまは末世の世で、刼数が次々と重なり、いたるところに苦難がみちており、戦乱が絶えず続き、相互に攻撃をくりかえしている。さらにそれに加えて水害や旱天が頻発し、毎年の鞿饉で、伝染病に悩まされ、年寄りや子供が疫病に苦しみ、非常に危険である。しかも日に日に急迫しており、方法をこうじて救済しなければならないので、各地に乩を設けて人心を化すのである。

道は本来中心であり、偏せず激せず、願わくは世間の人が吾が道をきくこと、早朝の鐘や暁の鶏をきくように、世間の人を眠りから醒まし、人々がその声をきいて急に公心を起こし、一蓮托生でお互い助け合えば、大体きわめを尽くすであろう、(世間の人は扶乩人が偽造したものであるとか、また霊鬼邪神が憑依するところのものであると疑っている。すでに大道は五教の源であるの中で詳しくこれを判断している。)

もし、因果を論ずれば、さらに歴然としているので、天の目は昭々として、疎にして漏らさずし、鬼人の審査は、黙してはかりくらべている。すべて人は一つの善があれば、ひとつの福があり以ってこれに報い、一つの悪があれば、必ず一つの禍があり以ってこれにしたがうのである。(慧真人の訓を節録する)

その大なるものは以ってこれを言えば、盛衰興廃、治乱安危を、静かにその源をしらべれば、因にして果、果にして因でないものはないのである。善悪が因になり、禍福が果となり、その幾は至微であり、その著は甚だ顕きらかである。人がもし因果の原を明らかにすれば、循環の理を理解し、陰陽の道に参じ、善悪の微を別ちて、後に上下古今を知るのである。上下古今が自ら上下古今となるのではなくて、また上下古今が自ら上下古今となるのである。故に天地は一因果であり、古今は一因果であり、世衰は一因果である。世間の人はどうしてその因を捨ててその果を問い、その果を重んじてその因を軽んずることができようか。(韓仙文公の壇訓を節録す)

そこで老祖が江寧道院での扶乩に臨んでしめすしていわれるには、世間の福禍は、人の善悪に根ざしており、明白な二つの道を、人において自ら択んでこれを行うだけである。福禍の権は、もとよりこれ天を操り、常に人の善悪により、以って賞罰してこれを転換させる。その間における感銘の理は、聖哲はこれを知っているが、愚者に説くことはできないのである。

しかし聖哲や愚者の両極は、ともに見あたらず、ただ中等の人材のみ多くを占めている。中等の人材とは、上にも下にも導くことができるものである。もしつとめて善をなし、つとめてはげめば、福を求めなくとも、また必ず自ら来るのである。もし怠けて自らそれに甘んじ、悪を極めて覚えることがなければ、禍のないことを願っても、どうしてその願いが得られようか。

禍とか、福とかは、因果応報が明らかで、人の耳目の間にある。善は祥を降ろし、悪にはわざわいを降し、すこしの乱れもないのである。もし悪を積み重ねていけば、明神を顧みず、ただ自分の思うままであると思いこみ、少しもはばかるものがない。神様がご覧になっていると忠告しても、本人は必ず次のように言うであろう。神の道をどうして知ることができ、どこにあるのであろうか。人はこの世に生まれてきて、名と利でないものはないのである。神様が知っている以上、必ず自分の思うことを遂げることができると。故意に言っているが、しかし、欲望にはきりがないのである。

すなわちこの一言は、悪を積み重ねている者がすでに天和を大いにそこなっているので、あにはからんや神様は本人の所業においては、一挙一動に至まで、とっくにこれを記録されていることを知らないのである。その報いが来ないゆえんは、悪行がまだ満ちていないからであって、一旦罪業の報いが身に及ぶか、あるいはそのわざわいが子孫に及べば、その報いの酷なることは、本人の行ったことをさらに上廻るのである。これは天の心が不仁であるということではなくて、大道の至公正理である。

人生のすべてのことは仮である。ただ善悪の因果だけは、微小な末梢的なことでも必ず報いがあるのである。人生はまたたく間に過ぎ去ってしまう。その間むなしく数十年があってしまい、うどんの花や水の泡のようにはかなく、まさに刹那の間にすぎないのである。もしこの意義にめざめることができ、この時期に乗じて、力の及ぶかぎりをなし、善因を多く植えれば、将来また良果を収めることができるのである。もし迷って悟らず、時間と技能を競って、技工がいかに巧妙であろうとも、恐らく大自然の巧みに勝とうとしても、それは至難なことである。その時になって修めることを知るとも、恐らく修行する時間がないであろう。諸子はこの言によって覚醒し、早く立ち上がってこれをはかるようにせよ、と関聖が安慶道院での扶乩に臨まれていうには、世間の人が悪をなして悔い改めることがないことは、実にはなはだしい。聡明の士は、因果を軽んじて漫然としてつかみどころないと言い、凡庸でおろかな者は、善悪をくらまして改めることを知らない。その天倫に愧じないことを求め、事を行って良心にそむかないものは、まさに砂中より金を精選するに等しいのである。嗚呼、世の中の道理がこのようになって、また何を望もうや。最もおかしいものは、世の愚かものが大道を明らかにせず、常に天を恨む人をとがめている。故に善をなしても福を得られないものを見れば、そのつど、天の報いが公平でなないと言い、あるいは悪をなして禍を免れるものがあれば、そのつど神のはからいが間違っていると言っている。しかし、善悪に私なく、証明にもと二つの理がないということを知らないのであって、特に因果の理についてこれを詳しく考えないのである。

何となれば、善をなしても福のないものは、必ず前からの罪業があるので、罪業が尽きてしまえば福が必ず来るのである。悪をなしても禍のないものは、必ず余徳があるからで、徳が尽きてしまえば禍が必ず来るのである。いわんや善をなしても、必ずしもみな真でなく、悪をなしても、必ずしもみな熟達していないにおいてではなおさらのことである。

かりそめにもその虚実を察し、隠微(かすかではっきりしないこと)を鑑別することができず、いたずらに、感言を以って、同郷の人を欺き、そこで善をなそうとする気持ちを持っている者は、その言を誤解し失望落胆することになり、平常悪をなす者が、益々その罪業をほしいままにすれば、すべての聖賢の銘訓、仙仏の格言は、みなこの人の一言によって葬り去られ語るにたえないのである。誠に憎むべきことである。いま吾が

師が降ろすところの詩文歌論は、元の要点を洩らし、大道を明らかにしている。理は一元の理であり、言は金石示さず、すべての人を善の道に導いておられる。これは誠に警世の言であり、無知なものを啓発することができるのである。世間の人で

師の言を見てなお悔い改めない者は、人ではないのである。

師の訓を見てなお感化されないものは、自分はこれを如何ともすることができないのである。諸子は吾が師の苦心に負むくことなく、これをつとめよ、と。

弭劫寿世要旨(2012/2/27)

(丙)功行を積み重ねることが後天においては大切である。

人は困難に遭遇したときには、皆それぞれが、「いろいろと失意に至ったこと」について自ら思い悩むがそれは、自分が前世で植えた不善(善くない行い)の報いなのである。例え、「赤貧洗うが如き状態」でも、それから逃れようとするのではなくて、「その状態を楽しむ」というような、心の切替が必要である。このようにして心の安定を求めるようにすれば、全ての所が皆、順境(楽園)となる。全て「幸福の種」というものは、皆、日常生活の中での普段の言葉や行いにあるのであって、金銭等にこだわる必要はない。

仮に今、自分(ある人)が「富貴の時」に当って、全て今生で思うままになると思って、いろいろな快楽の限りを尽くしたとする。しかし、時間の流れは速く、肉体の身は、無常であって、長く生きることは難しい。「昔から、富貴を極めた大富豪、大貴人で自分より勝れていた人は、どれだけいたのかわからないがしかし、現在、いったい誰が生き残っているであろうか。」ということを考えるべきである。

片時も、「心の善」から離れることがなければ、後世の福が今世の福に勝るだけではなく、今世の福もまた、長くこれを享受することができる。「一人の人が善を為す」ということは、全家族の安危(安全か危険か)にかかわってくる。「一家」が善を為せば、一つの地方の安危に関わってくる。有形において人の為になるようなこと(慈のはたらき)をするには、外的な制約を受けるが、無形のうちに人のためになるようなことを(道)するには、自分自身を修めることによって達成できる。そこで功をたてても、功を立てたという心を持たず、他の人の為にその基礎を確立して、他人の善果が成就するように協力すれば、要因は全て無くなり、最高の上乗の境地に到達することができ、「その功」は、これを己を修めることと比較してみると、何百、何千倍も勝ってる。(ふ聖及び慧真人の訓文を一部抜粋する)

老祖が沂水道院での扶乩に臨まれていわれるには、

天と人とは本来一つのものによって貫かれており、神や聖はこれを外に向かって求めるべきではない。諸子(修方の皆さん)が自分を修めていながら、往々にして功行が進まないのは、善を積み重ねることが充分でないからである。

人には善をやらないと責めてばかりいて、自分は無力だと言って常に責任逃れをしている。けれども、試しに問うてみるが、古今の勝れた人ははたして「有力な人」ばかりであっただろうか。そうではなく、「無力の人」で数多くの善を行った人は多い。

吾(老祖)が君達に「善を為す方法」を教えよう。それは、日常生活の中で、朝起きて夜寝るまで、絶えず善念を持ち続けて、そこから離れないようにし、銘々が出来る限りの力を尽くすことである。いろいろな事をよく考え、実際の状況をよくつかみ、それが例えうまくいかないにしても、それを長い間練習し、さらに善の念を長く持ち続けることによって、自ら効果が現れてくる。そうなれば、全てが善となる。切に注意せよ。切に注意せよ。

また、莱陽道院での扶乩に臨まれて言われるには、

大道の主旨は己自身を救い、他の人をも拯うことにある。この二つのものは、共に重要であり、一方だけに偏ってはならない。自分自身を救うことが、人を拯う上での基礎となり、人を拯わなければまた自分自身の功を円滑に成就させることが難しい。自分だけの修道で満足している者は、真の「道」に入ることができない。

その「拯う」というのは、人を救う意味である。人が困窮していればこれを救い、人が邪道や不正な道に溺れていればこれを自覚させ、目覚めさせてやり、自暴自棄になっていればこれを戒め、飢えて食べ物を与え、凍えているものには衣服を与え、また愚かな者には明らかにしてやるのである。以上の事は、皆、他人を救う例えである。ここに「道」のよって立つところの主旨がある。

また、太原道院での扶乩に臨まれて言われるには、

吾が道は内功(内修)と外功(外慈)を兼ね合わせて修める。内功とは、心を正し、身を修めることである。外功とは、衆生を遍く救うことである。この二つの功は宏大でしかもまた重要であり、絶対に自分の修養で満足するようなことがあってはならない。

ただし、それぞれの力が異なっているので、それを一律に強制しては絶対にいけない。各々が、それぞれの良心に従えばよいのである。外功の要点を知ろうとすれば、それは決してお金を出すことだけにあるのではない。ただ、各々が善を為すことに集中するようにし、また力ある人は力を出すように勧めればよい。これも外功の一端なのである。

以上のことをまとまて言うならば、「誠」でありさえすれば、全ての行いは「善」になる。

そして内功と外功の関係は非常に重要である。小さくこれを言えば、一個人の問題であり、大きく言えば、一国の問題であり、さらにこれを拡大すれば、世界中の治安にも関係してくる。諸修方はこの意味をよく体得すれば、吾(老祖)の期待に背かないことになるであろう。

また、蚌埠道院での扶乩に臨まれて示して言われるには、一般で言う「世俗を救う」とは、本当に世を救うことではない。何故なら、「世を救うには先ず、自分自身が救われなければならない」ということを忘れているからである。天道の運行というものには、偏った面がなく、公平無私であり、循環し巡ってまたもとにかえって来て、満ちたものは必ず欠け、欠けたものはまた満ちてくる。徳を積んだ豊かな旧家であっても、他日、衣食に事欠くようになるということを誰が知るだろうか。

「もっかのところ誰も救ってくれる人がなく、また世を救い人を救おうという心をもった人がいない」いうような状態があってはならない。いつも人を救い世を救うという念をいだいていれば、惻隠の心(哀れみの心)はこれによって養われ、長くそれを積み重ねていけば、それはもとより、君子の安らかかな心境を養う所以となる。

吾(老祖)が修方に望むことは、各々が努め励むようにすることである。世の中が救われれば、一個人の身も皆救われる。さもなければ、陰が極まって陽に変わる重大な変わりめに当たって、皆これにふりまわされ、誰が自ら主宰者となってそれに対応することができようか。これを慎んで勉めよ。

また、済南道院の扶乩に臨まれて示して言われるには、気運は循環しており、陰が極まった状態(山地剥 易の卦)になってはじめて陽が復って来る(地雷復 易の卦)。人間が正しい心をまったく失ってしまい、多くの罪を重ねてきている。全てが塞がってしまっているので気が通じにくくなり、いろいろな混乱や動乱があらわれてくる。我々が目に触れる世の中の色々な現象は遂に人間どうしが争う状態になった。生機は日に日に衰えてきているが、しかし、陰が極まった状態から、一陽来復(易の卦 陽が復ってくること)の状態に挽回するのは、少数の人の心に頼らなければならない。各々が善念を発することによって、祥和の気(おだやかでめでたい和の気)が世の中に漲り、天地自然の「仁」が自ら行われるようになる。宇宙の気は、生成化育し、絶えることがない気の運行に頼っている。・・・・等の訓がある。それであるのに、自分がつまらない流れのなかに安住し、真心で善を成し、時勢を挽回しないでどうしてよいのであろうか。

1.中国趙遥ノート その1(2011/8/23)

『中国趙遥ノート』

明け方五時からは、外の風景も見られ、車窓を眺めていた。人家はほとんど目に入らない。

広々とした大地が続く。七時頃、鉄橋に差し掛かった。黄河である。本当に泥水の河である。黄河を渡ると、そこは済南の都であった。

七月二十八日、朝七時二十二分、済南に到着する。広い構内に入ると空気が清々しい。大勢の人達が改札口に向かう。昨日、北京でホテルの予約をした時に、「駅の出口で、中国国際旅行者(CITS)と書いた封筒を持って立っていなさい。出迎えの人が来ているから」と言われた。駅から出る人が少なくなった頃、一人の女性から声を掛けられた

近くに待たせたタクシーでホテルの済南飯店に向かう。

途中、彼女に道院について尋ねたが、あまりよくわからないらしい。辰光閣の写真を見せて、「この建物の所に行きたい」と言っても、返答はなかなか無い。「今、美術館か、博物館になっていると聞いているが」と言って初めて、「あぁ、有ります。たぶん博物館だと思う」という話になった。

母院には、かっての戦火や文化大革命などの傷跡も見あたらず、かってのまま存在していた。道院の方々が、部屋の向こうからすぐ出迎えてくれるように思えた。なぜか懐かしい。道院の発祥の地、道の真旨を伝え、真経、正経、伝経の地、老祖様を始め、諸仙仏の神々がフーチに降臨した地である。六十年の時間を超越したように、今は静かに私の眼前にあると思うと、心は張りつめる。ガイドの人と博物館の女性が案内してくれた。

ちょうどカンフー映画のロケをしていて、槍や矛(ほこ)を持った人達が数十人、中庭に集まっていた。建物が古い中国風なのでうってつけなのだろう。

道院の広い敷地には、大きく別けて三つの殿がある。各々の年代順に後ろが新しく建造されて、三番目の建物が一番立派な辰光閣である。母院にふさわしく、その荘厳たるたたずまいは目を見張る程すばらしいもので、道院の隆盛を物語っている。

辰光閣の中は天井の高いホールになっていて、内装はきれいにされていてパネル展示物が陳列されてあるが、かっての祭壇が目に浮かぶ。今でさえ、北京から列車で八時間のところである。昔は何日もかけて、あるいは何十日もかけて、幾千人もの修方が御参りに来たことだろうか。辰光閣を出て周囲を歩いていると、わきの壁際にある物を、ガイドさんが「これは道院の物だ」と教えてくれた。それは卍字の炁胞を型どった大理石の礎石である。

今、道院の立派な建物と敷地は、山東省の博物館として利用されているが、この済南母院は多くの修方と一人一人の真心で造り上げられたことを感じられただけでも済南に来た意義があると思う。

かっての母院を出て、太明湖に行った。太明湖は市の中央にあり、市民のいこいの場である。中ノ島に船で渡る歴下亭があり、杜甫や李白が酒を酌み交わした机がそのまま有る。湖を渡る風は気持ちが良い。済南は本当に水に恵まれた所であり、有名な泉が数多く、七十二泉あるという。「泉の都」とも呼ばれ、しだれ柳が中国的な情緒を添えてくれる。済南はどことなく片田舎風ののどかな町といった感じである

昼食は郊外のホテルで、点心(中華バイキング)をとり、午後から千仏山に登る。千仏山と道院のゆかりは深い。民国十年(1921年)元旦、老祖様が初めて空中に法相を現したのは去劫興道(劫をしりぞけ、道を興す)に関する重大な神事であった。千仏山は市の南郊に位置する。二八五メートルの小さな丘である。中国の歴史においては、四千年前の三帝(三皇五帝)時代(尭 舜 禹)、舜帝が中国で初めて農耕を行い、農耕文化の源とされている、その場所がこの千仏山と伝えられているので、別名「舜耕山」とも呼ばれている。又、唐時代、山から多くの石仏、仏像が発掘されたので、そこから千仏山と呼ばれるようになったという。山を登りながら、この地は単なる山ではなく、何千も何万年も前から聖地聖山に違いないと感じた。中腹の山門を入ると、山肌に多くの仏像が刻まれている。近くの休憩所に入って一休みしてから頂上に登る。ガイドさんもずっと一緒であるが、「千仏山の頂上まで登る人は珍しい」と汗を流しながらついてくる。頂上付近は石山で、北に済南見渡せる。南方は畑や丘陵地帯が広がり、天気が良ければ、次の目的地である泰山が見えるという。

古い訓文に、済仏様が妙山に行かれる時、千仏山で二、三日休養して、それから登られた、などと見られ、また、「千仏山坐壇法言」という坐の経典も降りているように、霊的にも大変高い山と思う。

<続編>

12月22日

千仏山を後に、有名な趵突湖を周り、少し買い物をして済南飯店に午後五時頃着いた。昨晩の夜行列車の睡眠不足が深い眠りを私に与えてくれた。

聖像顕現

道院が創設された頃、ある修方が老祖に「お姿を見せてください」とお願いした。

老祖は、天地、宇宙、目に見えるものすべてが、わが姿である、木の葉一枚、虫一匹、何一つとして神の姿ではないものはないと訓示された。

修方は、それでは神の形、人の形を示してくださいと願った。すると1921年元旦正午に千仏山山頂において、相を顕すと神示された。

当日、登山した弟子二十八名は消寒会と称して、寒気甚だしい風雪の中を山頂を目指して登ったが、山頂に上り得た者はその半数であった。

神示によれば、正午に風雪の晴れた後、開元寺の松林に面して、春の霞立つところを標識として撮影することになっていたが、果たして、正午になると数分間だけ晴れ上がり、松林に生じた青い霞のあたりに一瞬きらめく霊光を目標として、撮影した。この時間の顕像は十分でなかったが、これが聖像空中撮影の最初である。

1922年春、四名に神命が下り、済南図書館の屋上で、老祖の空中顕現を撮影奉れ、とのお示しがあった。その通りに撮影したが、現像して見るとお姿が拝されない。

再び神示を仰ぐと「小さな豆のような一点があるであろう。それを拡大せよ」ということであった。

そうして顕わされた聖像が、道院に奉られてあるものである。口髭をたくわえ、帽子ヲかぶった慈悲深い面差しがはっきりと拝される。

正経の始めにある聖像写真は、一九二三年六月七日にやはり千仏山山頂から撮影したものである。

老祖は本来、無相であるが、このように聖像を顕わすのは、誠と敬いの心を増さしめんとするものである、という訓示がある。

この旅の終わりに香港に立ち寄った時、私に賜った訓は。

『由臧は来り侍る。機縁が巧みに合す。青年は有為である。特に真経の数語を賜い、以って紀念と為す。

潜修得得、真旨自知、臧往而来 隋吾心転 何在非捎遥之天 極楽之世也

汝は現在、不明白なり、将来、功候(心と身の悟り)有りて、自ずから覚り、尊ぶべきを得るなり』

(潜修とは、修道に努めること。得々とは、きわまることなく、止まることなき境地を進むことによって、必ず真旨は自ずから悟る。自然の機の往来に任せれば、一体どこが逍遥の天、極楽の世でないことがあろうか)

修道とは、人の見ていない、見ているにかかわらず、潜修することによって、真理は明白になる!

私はこの時、不明白であることを見事に看破されたが、かえって私に熱意を与えてくれた。私の未熟な事を知らしめたことは、有り難いことであり、増して真経の一部を賜るとは稀有な事であり、誇りに思う。

さらにその一節には、私の道名の「臧」の字が含まれている。長い真経の中で、「臧

」の字が出てくるのは、まさにこの一箇所だけであり、フーチの妙理というか、感応の妙が思われてならない。

1.扶乩概説(2011/8/23)

中国では古来、神霊の意志を伺う方法として、扶乩と称する道具を使用した。

吾が道院と扶乩との関係は深く、扶乩なくしては道院の成立発展がなかったとも言える。

道院を理解するには先ず、扶乩を理解する必要がある。

扶乩は、木筆と砂盤を用意する。木筆(乩筆という)とは先の尖ったT字形の丸棒であり、砂(沙)盤は深さ十センチ位の箱に砂沙を盛ったものである。

そして修道した導士が、その乩筆を左右両方から二人して握る。神示を編纂する者という意味で、この道士を簒方というが、神前より見て。左方にいる者が簒掌(主簒)となり、右方にいる者が簒襄(福簒)となり、そこへ神霊がお降りになって乩筆を動かし、沙盤に文字を書いてゆく。それを読み上げる係りがいて、これを宣方といい、それを記録する係りを録方という。この四人が合霊し、一体となって侍壇して、御神示を拝受するのである。このようにして大文章が織り成され、これを訓文と呼んでいる。

この扶乩は、道院に限らず、中国各所で行われていたことであり、決して特異なことでない点は確認しておく必要がある。現在でも台湾や香港などに、吉凶を占ったり、神示を仰いだりするのに扶乩を行っている廟(道教寺院)がいくつか存在する。日本の場合は、一人で無心になって筆を動かす自動書記の方法が多く見られ、これは「お筆先」と呼ばれている。

2.扶乩の創始と易書

神示によると、扶乩は約三千年前に周公(名は旦、文王の子)によって創始されたもので、易経の卦辞はみな周公旦が扶乩で得たものという。乩の字は占と乙とで成り立つが、乙は一の意味で、すなわち“第一の占い”ということである。

時代が下がって秦時代(紀元前三世紀)以降の学書も、神仙の神示で授けられたものが多いと示された。

3.扶乩壇の種類

かつて道院で開かれた扶乩壇に、次のようなものがある。

○

伝経壇・・・・・済南道院だけに設けられ、これを母壇と称す。経典を伝授した壇である。

○

統壇 ・・・・正壇ともいい、老祖および諸神仙仏が降臨して訓を示す壇である。

○

文字壇・・・・・当時に発行された「道徳雑誌」および「十字哲報」の原稿を取り扱う。周廉渓(和光真人)を祭る。

○

問事壇・・・・・事件の批判、指示を請う、昌佐神(諸葛孔明)、岳聖(岳飛)を祭る。

○

求方壇・・・・・医療処方の指示を請う壇。済仏、華陀を祭る。

○

書画壇・・・・・木筆の先に毛筆を取り付け、紅色の紙を用いて、墨絵や書を表す壇。王義之、蘇東坂、呉道元、李太白などの諸聖が降って書くこともある。

現在は、そのほとんどの壇が閉じられている。

4.乩理(扶乩の理論)(2011/10/14)乩理については、道徳精華録(巻五)霊学問に、その訓文が集められているが、「乩とは機である」と示されている。機とは霊であり、つまり宇宙自然の運化の働きにより、神霊と人霊とが相感応することである。天の正霊と接するには、先ず身を修め、心を正し、心を誠にし

A・壇に降臨する神仙の正邪 フーチの壇とはいえ、広く見れば、低級な邪霊鬼神から、聖なる神仙仏に至るまで、種々の階級があるので、特に現世利益的な、あるい人心を惑わすフーチは、気をつけなければならない。俗間には多く見られるであろう。 その判断は、まず、壇に侍する人々の修道の程度、誠か偽りか、堅実かそうでないかを観ることである。また、その示される道の理が、大道真理に適う深遠なるものか否かを、詳細に観察すれば、明らかに知る事ができる。 「聖なる神仙仏が壇に臨めば、その言は経典に合し、その理は大道に契い、一切を発揮して、至高かつ深遠なり。まことに精霊邪鬼であれば、その一字も道を得ることは出来ないものである。仮に人為であるというのならば、二人を以って沙盤に臨んで、文を成して、遺漏、過ちのない者は、いるとは思えない。 わが道院は、辛酉年(大正十年)以来、伝経、道務としての宣伝および種々の配置準備を、悉く沙木に頼って、諸々の神仙仏の口舌に代わり、之を宣導してきた。霊跡は倶に在り、真象も微むべし」 道院の六十年余年の訓をひもとけば、系統を乱す訓は見あたらず、道の真諦を述べた訓は、卓越した見識のもとに、厳格に書かれている点、他と比すべきものはない。 B・天神 老祖は扶乩を借りて、道を伝えられた。その一番の目的は、人心を改革し、大災劫を救済し、挽回することにあった。 従って、道院の乩壇は、大道を宣布し、諸の神仙仏が神意を伝える神聖な壇といえる。 数多くの聖神仙仏の神霊は、こちらの壇に降りなければ、あちらの壇に臨むというように、終日多忙であって、苦労しているが、それは何故であろうか。もし名声を求めるためというのであるのなら、身は最上の天界に在って、すでにこれ以上の美名はないのであって、意味のない名声を求める必要はないのである。それでは何故に終日多忙にしているかといえば、それは衆生を憐れみ痛むという一点の心が、自然の気運に従って、止むことがないためである。 一般の世の人も、憐れみ痛む心がないわけではないが、聖神仙仏のように誠実に苦労して活動することを得ないのは、自利的な名利の心が甚だ多く、憐れみ痛む心が起こっても、直ぐに散ってしまうのである。そのため、この世の窮まりない劫運(ごううん)を化することが出来ないのである。 C・人霊 道院で最初に簒方に任命されたのは、洪解空という人であった。彼は、浜県の創世記から済南母院の成立までいた。 その霊の清いことは比較できないほどで、その時代に侍壇して書いたところの詩文は、今に至るまで優るものがないという。 ある一人が尋ねた。 「君の霊はどうしてこのように素晴らしいのか。君の坐法の秘訣とはどんなものか、どうか私に教えてもらいたい」 そこで解空は、次のように答えた。 「私はひとたび乩筆を持つと、霊感がまるで泉のように湧いて出るようです。坐法について私は、欲念が起きればこれを消して、ただ清い心で静坐するだけで、これといって言うことがありません」 真経奥義書(習科訓)には 「扶乩を習得するのに何を尊ぶのか、それは、心を空にし、気持ちを平安にし、自然であることを保てば、自分の本性が定まり、手は活発に動き、妙決をなす」とある。 言うのは簡単であるけれども、修するのは困難である。簒方になる資格は先ず、品行方正で、善行に熱心であり、文理に勝れていなければならないという。 簒方の願結文に 一、道の他に生計を計らない 一、他の勧誘を受けない 一、道の役職を得ない と誓いを述べるように、簒方としての生活はまさに修道そのものである。

私が何回か扶乩に侍壇して、感服したことは訓文は勿論であるが、呈判文の処理についてである。 扶乩は開壇されると、まず降臨された神霊の名を示される。その後に、毎月の訓文が、約一時間から二時間かけて示され、続いて呈判文に移る。 呈判とは、道院の運営に関して、例えば役職の決定とか、お経拝領の許可とか、道名の許可とか、諸所の事情について、お伺いすることである。 「日本紅卍字月刊」に記載されてある呈判文は、日本に関してのみの項目であり、各国各地道院から提出される呈判項目が集まれば、時には四、五十項目に及ぶこともある。御神前の机いっぱいに並べられたその呈判文に目を通すこともなく、簒方は淡々と沙盤を見つめているが、その決定指示は的確である。 呈判文の扶乩の時は、その場に居る人は、ただ答えだけが示されるので、どういう呈判の内容なのか、何について尋ねた答えなのかほとんど理解できないままである。また三問四問と一括して答えたり、数問 離れた呈判を同時に答えたり、特に重要な問題については数時間前に示されていた訓文の中で述べるなど、その答えは時の流れや地理的な距離の壁や狭間を超脱しているように思える。 一つ一つの呈判の判示を見ていても、深慮かつ神妙な道の教えに触れることが出来る。 訓文も読めば読むほど、ますます疑念が消えていき、感銘を深めるのである。 |

テーマ 纂掌衡真道長の修道 その1(2011/2/7)

衡真さんは、その一生涯をまさに道に捧げられた、口数は少なく、温厚な御人格でありました。

1950年(昭和25年)、訓令により、北京からは纂方の守和道長が、済南からは海思道長と衡真さん(当時四十歳)が一緒に、戦後の混乱の中を苦労の末、香港に渡ってきたのでした。当時、済南に母院、北京に総院、天津に宗院があり、鼎の象をなし、道院の中心的な働きをしていましたが、中国共産革命により、国内での宗教活動が排撃されてしまったのです。香港に渡った守和、海思さんを纂方としてフーチが行われて、道の系統を守ることができ、同時に、そこで母院、総院、宗院を統括して、宗母総弁事処として活動しました。

苦難の中を基礎を固めて、七年が過ぎた頃、北京に残してきた守和さんの妻が重病に伏せり、その病気を見舞うため、北京に帰郷する許可と、三ヶ月間のフーチ停止の呈判をして、許可されましたが、できるだけ早く香港に戻り、道務に復するように訓示があったにもかかわらず、守和さんは再び戻ることは出来ませんでした。

香港では、守和さんの帰りを待っていましたが、半年が過ぎ、道務に支障があるので、監理会議により衡真さんが代わりに侍檀することになりました。それが1957年8月18日であるから、ちょうど三十年間、老祖様に見守られながら、毎月毎回、フーチに侍檀して来たのです。その長きにわたる労に対して、心より崇敬と感謝の気持ちが湧いて来ます。

また、道院の正式文書や、事務的な事も衡真さんの負うところが大きかった。

良き簒方は、大変得がたい存在であり、性格は円満で、文理に優れ、道の系統を守り、道の真諦を悟り、一切の利の誘いに乱されず、修道に専念して、簒方の資格が与えられます。

燦誠会長への書簡 その2(2011/2/7)

あなたは、私(衡真)に侍壇の時の教えてくださいと希望しました。

しかし、私も扶乩(フーチ)の結果は分かるものの、なぜそうなるのかはわかりません。なおさら、明白に書いたり、話したりすることはできません。

ただ、私に出来ることは経過を報告することだけです。大家の御指教を乞います。父に連れられて済南母院に行ったのは、十一歳の時でした。丁度、扶乩に出会いました。父は何素璞、鄭嬰芝などの会長とは親しい知り合いでしたので、侍壇の傍らに居ました。求道はしていませんでしたが、その父に突然『行色匆匆 尚来間道乎 賜一石字恭之』と訓を戴きました。父は家に帰ってから、こう言いました。「開壇の真霊は、私が天津に行こうと思っているが、行くか行くまいか迷っていること、私の心中のすべてを、当然ながら知っていた。『行色匆匆』とは行ってもよいという意味だと思うが、賜ると言われた。「石」の意味は解せない」

父は天津に行き、帰ってきました。しかし、よいことはなく、損失はとても大きくて後悔しました。そして、原因不明の下痢にかかり、何人もの名医に診てもらいましたが、癒りませんでした。それで私は、下僕を連れて再び道院に行き、求方(医療の方法を扶乩で伺うこと)するように、父から命じられました。

壇の前に跪くと、訓をいただきました。『汝の父は、「石」字について未だに分かっていない。それは決して妄動しないことという意味であった。石とはすなわち碑である。行色匆匆とは、まさに世を去ることである。数(運命)は既に定まっている』

そして病の処方は賜りませんでした。家に帰ると、父は意識不明になっていて、まもなく亡くなりました。

その後、家の中に続けて葬儀があり、大病が綿々として、一家の者は皆不安に陥り、ついに家は絶境に立ってしまいました。

その時、一念が動き、また開沙(扶乩)を見ようと、道院の大門を入ろうとした時、ちょうど、何素璞(固基真人)は中から出てこられ、私と対面し、言いました。

「お父さんが亡くなってしまったね。賜った訓が、今わかった。君は道院統文室に来て学習しなさい、毎月少し援助が出るので、家事を助けることができる。また、各道長に随って勉強もできる」

この勧めぬ従ったのは、私が十四歳の時でした。この時はじめて道院の学習に入りました。老祖様から、特に「衡真」と名を賜り、同時に夙根がとてもよい、努力次第で前途が開けると訓示されました。しかし、家の境遇はよくなく、私も病気がちでした。その時、紅卍字会の同修の六十数人が山東国術館館長に太極拳を指導してもらっていました。一人一ヶ月の受講費は現銀六元(この時代の六元はとても高額)でしたが、素璞会長は私に、学びに行くように命じました。母院より受講費は負担され、私は三年通いました。まさに私の身体は変わり、堅実、健康、強壮になりました。

二十歳になると、突然、訓示によって、書画壇を修習するように命じられました。私は大変驚き、即刻、郭春谿(大覚真人)会長に教えを請いました。

「私は統文室に居て、まだ学習、事務、写字などまともに出来ないのに、どうしてこの重責を負うことができますか。少年の時、父を失ったので、私は無知無能です。これでいいのでしょうか」大覚真人は笑いながら言いました。

「あなたが無知無能であるから、神事ではこれを任命したのであって、あなたの知るところではない。訓に従いなさい」私は解せないまま、退き、再び尋ねませんでした。本当に心中は不明白で、更に恐れおののいていまい、寝食まで不安になってしまいました。私に勉強を教えてくれた仁性真人に、今度また質問してみました。真人が忠告して言われたことは、

「あなたは、恐れて心を乱してはなりません。大覚真人が言ったのは、つまり、あなたは根本的に、後天の知能という障りがないということで、後天的に有らざらば、才能は先天性になるということです。あなたはよい夙根があり、老祖様の訓によって任命されました。今度さらに努力し勉強して、道理を明らかにしなければなりません。坐功を勤め、定力を修めなさい。侍壇する時は、心を空にしなさい。わずかの人的意念をも無くすには、心が定まっていなければなりません。初めから終わりまで、ちょっとした心も動かしてはなりません。それらの「空」と「定」の工夫(修練)は、すべて坐功から得られます。だから、現在、あなたは一日二、三回坐をしているが、それでも足りないぐらいだ。あなたは心坐を学ぶ必要があります。心を把みなさい。仕事の時も家に居る時も、すべて坐をしている時と同じように、よく静であり、よく定であるように練習しなさい。妄想を起こさず、外の干渉を受けてはいけません」これを私は実行しました。大変困難であり、さらに不可能に思われました。

真人がまた言うには、

「心を急いではいけません。このことは容易な修練ではありません。ゆっくりゆっくりやって一分やって一分得ることです。中断するのはいけません。いつも練習しなさい、そうすれば、山のせせらぎが、やがて大河になるように大成するだろう」はからずも、はじめて心坐の練習を始めた時、たちまち訓により、第一回目の修壇(書画壇)が開かれる期日が定められました。

私はまだ、「定」であることも、「空」であることも出来ず、大変恐ろしく思いました。しかし、訓に従わなければなりません。時は至り、素璞、嬰芝、福緑、修如、春谿、仁性会長を始めとする各位掌監同修百余人が皆、虔誠に侍壇して、聖号を黙誦し、助霊してくれ、私が恐れないように励ましてくれたのですが、その実、私は更に緊張し、畏怖しました。

燦誠会長への書簡 その3(2011/3/21)

乩筆を持ち上げると、手は震えて、紙の上に墨が散ってしまいました。

私の心臓は外に飛び出しそうで、頭は暗そうで、しっかり立ってることも出来なくなった時、惚然として噔光よく似た一つの閃きを覚知しました。

心は定まり、精神は清らかになりました。

済仏様が降臨しました。私の脳裏が「空」になった瞬間、一つの文字が現出し、即刻その文字を紙に写し書きました。また一つの形が現出し、即刻その形を写し描きました。真体(書体の一種)あり、草書体あり、大文字あり小文字あり、十幅続けて書きました。

壇が終わると諸々の会長はみな大変歓喜して、「これらの書かれた文字は本当に素晴らしい。あなたは普段の生活の中で、このような文字を書くことが出来ますか?」

「これらの字体をあなたはすべて書けますか?」

「あなたは老祖様に任命された侍壇の理由が分かりましたか?」などと聞かれました。私はその時、楷書の公文書も書けず、資格も取れないのに、なぜこんな美しい字が書けるのか、私自身もわかりませんでした。

翌日、開沙の時、訓により母院書画壇の纂掌に任命されました。この時の私の普段の字といったら、人に見せられるようなものではありません。増して絵画はメチャクチャでした。

「今後あなたは一生懸命努力しなければなりません。字を書くことを習い、勉強、参経、打坐しなさい、そして、自慢してはなりません。怠け者になってもいけません。これは霊感の作用なのです」

私は、当然ながら信心はありますが、矛盾する問題を覚え、疑問に思っていました。それをあえて尋ねることはしなかったのですが、ある機会に福和会長にお会いして、私の考えを聞いていただきました。

「まさに簒掌にとって、後天の知能は、霊感を阻害します。それなのに何故、後天の知能を培養しなければならないのですか?」

福和会長は笑って言いました。

「あなたの思ってることを、私はよく分かります。あなたは勉強し、名師について書画を学んでいて、その学問の培養は、先天にとって障りとなりますが、この正しい道理について、あなたはまだ明白でないので、私は例えて言いましょう。

あなたが一つの電灯であるとすれば、発電所は枢府です。私達はみな電灯であり、この電灯と電線がよければ、よく発光することが出来ます。ただし、五V、百V、千V、・・・に分かれます。すなわち明暗、大小の光に分かれます。あなたは大きな光明を培養しなければなりません。

太乙極真経の中で「大光円霊」を説いています。これには限界がありません。

また一つの例があります。ラジオの受信機が良好であれば、受信でき、各種の番組を聴くことが出来ます。ところが不良の所があれば、受信できないから修理保繕しなければいけません。

あなたは一度だけ習壇して、訓により、すぐ簒掌に任命されました。これは前例がありません。だからあなたのその少しの霊は、大変弱々しく、たやすく損壊されてしまいます。だから修理保繕の工夫と努力をして、機械をよく働かせなければなりません。それには必ず、勉強と参経、打坐、各種の学問を研究しなければなりません。

あなたは自立して、家庭を作り、子供を育てなければいけません。それは人生上の一切の過程であり、その人生の波濤、凶湧は気をつけないと、機械全部が損壊して、修理が不能になってしまいます」

私が二三歳の時、固基真人の向素璞会長に私の結婚の仲人をしていただき、家庭を作りました。生活の一切は母院で面倒を見てくれました。家庭の悩みもなく、心はよく安定しました。いろいろな方面で配慮していただいたので、大変感謝しました。それで身を道に委ねる決心が出来ました。その後、いろいろな事があり、多く財、利、位、名の好機の誘いがありましたが、以上の原因により、これを拒絶できました。

母院にあって、とても多くの学識の高く深い功侯上乗の老道長の教訓を受けました。それらすべてが座右の銘として、寸刻も忘れられません。惜しいことに、私の天資には限界がありますので、今に至るまで、よく完全に行うことは出来ません。皆様からの希望については、恥ずかしい限りです。

香港に滞在中の年月は、いままでの宗旨を守ってきました。一方でよく練習し、一方で侍壇して来ました。侍壇の時、心は空であり、念は無く、よく定でありますが、侍壇していない時は、あまり空でのなく、定してもいませんでした。

時々、六十の歳を越えたことを思いました。すでに「休霊」の規定を過ぎている。二十数年来、自分の故郷には帰っていません。歯はだんだん抜け落ち、二年前は食事をすることも問題になり、大変悩みました。身体も具合悪く、胆石が出来て、痛い思いもしました。そして、養和医院に入院し、医者から、手術して胆石を取りなさいと言われました。その時、自分には家もなく、家庭の人もいあにのを顧みて、苦しかったので、決心して休暇を得て、故郷に帰ろうかと思いました。

その時、はからずも戚(家)のお嬢さんが、道の犠牲になってくれて、家の人の反対にもかかわらず、私と結婚をしてくれました。そして食事とか、病気一切のの世話をしてくれました。手術はしないまま、身体は健康を回復して、よく道の服務を続ける事が出来ました。

これは老祖様の慈恩が高く厚く、運化を賜ったのです。不思議なことであり、私は感謝を形容することはできません

黄河の治水と誦経弭化(2010/11/27)

道院では誦経によって災難や災害を未然に無くすという教えがあります。台湾の 元台北市長であり、台北主院の主席統掌であった游篤慧(ゆうとくけい)会長の「道慈のお話」のなかで、このような話があります。

「黄河の治水委員会の委員長の孔祥榕という人が黄河を治めるためには老祖様の力を借りるより他ないと信じきっていたのです。

だから黄河の治水委員会に入る職員は紅卍字会に入ってお経が読めるようにならなければ採らないんです。男女を問わず、どの職員も求修してお経読めるような人だったら採用するのです。そしてどうするか、雨が降ると、昼夜を通してお経を読み、それで治めるのです。孔祥榕が十年間、黄河を治めている間、事無しに済んだのです。実に珍しいのです。・・・」

誦経弭化について、よくその主旨を説明している1984年9月の訓文があります、この訓文は以前 多摩道院で毎日『太乙北極真経』を誦経していることに対して誦経弭化の本質を説いた訓文であります。

誦経によって弭化を行うには、各人の心の誠に基く。ひとりひとりがよく一誠を以て行えば、霊は自然に清められて凝る。

霊が一たび清まって凝れば、多くの霊が一(老祖様)に合して一個の大光円明となる。一個の大光円明となれば、則ち神も人も一(老祖様)に会する事になり、偉大にして不可思議な、災害を弭化するという功能が発生することになる。

この原理は玄妙であり物質の次元で証明することは出来ない。

要は、心を安定させ、静することである。

誦経する人は、皆、一誠を以て相合し、各人の霊が相互に凝ると、各々が一つになり、合霊して一個の大光円明となる。

神と人の霊が一(老祖様)に会することを期して行って、初めて偉大ななる化劫の功能が発生するのである。その影響は地表面から始まり、大気圏を越えはるか天空にまで至るのである。

その最も肝心な所は、各人が一誠に徹し二念を生じず、心を動揺させる事なく、請い願う思いを出さず、功をのぞむこともなく。ただ、一誠をもって誦経、化劫する事意外は、一切の雑念をきれいさっぱり無くし、安々静々、心を空にして、光明を現すことを誦経の主旨とするのである。

秀和統掌は大岳山荘(多摩道院)にて合霊し、災害を弭化することを発願しているので、特にこの様に指示をする。

弭化がすでに効果を現し始めているのですべからくこの主旨に基づいて継続して努力することを望みます。

授印釈義(2010/12/20)

『太乙北極真経』を誦経する時、表紙をめくり、最初の頁に現れるのが朱色の文字と鎮経の二文字である。しばし朱色の文字と鎮経の文字を黙思して後、経を読み進めます。『授印釈義』は経の初頁の説明であります。

篇の首の硃(朱)い字はなんであろうか、乃ち天篆(天の書体)である。その意味するところは何んであろうか、乃ち

老祖の玄心である。亦乃ち心印(言語によらないで直に心を持て印するもの)でもある。

その文は何であろうか、これを鎮道弭劫経と謂うのである。これは、老祖が汝ら諸子の不明を恐れて、特に訳書して鎮経

の二文字にしたのは、蓋しこれを略称したのであり、その実は鎮道弭劫経である。

老祖は未劫が極めて重く、多くの衆生の元霊が将に尽きんし、道元真玄が顕われず、徳の仁義が日に日に晦くなっていくのを憫れたので、特に二千五百甲子(十五万年)の間だ漏らしたことのない道旨、五千紀の間未だ宣げたことのない秘薀(秘蔵)を伝え、以て鎮道弭劫の用となし、また、これをもって未来上元の新運の前兆とするのであり、而して玄玄心印(玄玄と以心伝心で感応する)して、さらに邪魔を駆って道心を鎮めるのである。

経に敕(みことのり、上から下に命じる辞)があるが如く、道に宗があるが如く、天篆(天の書体)は即ち敕であり即ち宗である。

諸神が護衛して、諸邪が遠く離れるのである。

老師が親しく臨んでいるが如く、玄の光が常に注いでいるが如く、すべて読経するのも、参研するのも、劫患を弭するもの、福寿を増そうとするものは、経を啓く時においては、必ずその心を正し、その意を誠ににし、惟清く惟浄く、一志神を凝らし、上像に黙し玄印に注げば、則ち、老祖は自ら必ず感応して光に接し、合して一つになる、誦するものは人といえども、又 老祖の光が現れて説法するが如く、それと異なることはないのである。

仏は所謂心心相印し、道は所謂感応して斯れに通じ、儒は所謂心とこの理を同じくし、回は所謂主に朝し(面する)耶は所謂主に祈るのである。

おもうに皆人の心を以って、上玄心に接するのである。故に修者が経の首の玄印を以て時々に像に黙すれば、自ら能く玄心と印通して、

諸々の邪魔と祟りは遠く離れ、道を悟らずして悟り、通ぜずして通じ、明らかならずして明らかになり、得られずして得られるのであろう。

修方諸子がめいめいが謹んで悟り遵奉すれば、則ち感応の効果は実に不可思議なるものがあるのである。

試みに思えば儒は学を授け、道は窔を授け、釈(迦)は記(経)を授け、耶(蘇)は洗(洗礼)を授け、回は摩を授けた、なんと重要なことであろうか。而るに老祖は印を授けたが、これは更に重要な中でもとりわけ重要であり、それは万年にも逢い難い機遇(機会)によるものである。

それめいめいが珍重してこれを見よ、好く自ら精誠潜修して、以て老祖が印を授けられた至意にそむかないように期すればよいのである。

奉天道院と張作霖(2010/7/1)

「満州未だ二箇所も道院が創立されていなかった頃のことです。済南、北京等の道院修方(道院の修道者を修方という)達の間では、奉天に道院の開設を願うこと切なるものがあった。それはどうしても満州王をもって任ずる張作霖を説く者がいなければならない。

前年、開封道院の開設は、開封の督軍であった呉佩孚将軍を、一退役軍人の王鉄老が説いて成功したのであるが、矢張り、張作霖を説くのも軍閥関係者がいいと、誰しもまた、王鉄老に嘱望する者が大多数であった。ところが張作霖は呉佩孚将軍と異なり、緑林出身の目に一丁字もない無頼漢と解していたから、さすが王鉄老も引き受けようとはしなかった。

ある日、北京道院の開沙(扶乩を開いたときの意)に済仏が、あの至極明朗な調子で壇に降り”ハハ!王鉄珊 何を躊躇している!絵を描いてやるから、なにも言わずにそれを張作霖に見せろ!!”とのことだった。

その絵を見ても、何を意味しているのか、誰も明確にこうした意味だとう、と、述べる者はいなかった。王鉄老もいささか困った風にも見えたが、済仏が持ってゆけとおっしゃたのだから、説明の要はないはずだ。よし行こうと決意した王鉄老は、その絵を持ってさっそく奉天に飛んだ。王鉄老が、呉佩孚将軍を口説いて開封道院を創立したということは、当時軍閥のみならず各地の勢力関係者の評判となっていた。

張作霖も王鉄老来ると聞いたとき、「神様の話など絶対に聞くものか」と心に決めて王鉄老の面会申し込みに対して、極めて慎重な態度をもって臨んだのである。

応接間に出てきた張作霖は「どういう重大用件ではるばるやってきたかネ。王鉄珊!」と問うた。王鉄老はニコニコしながら、「いや別に大した用件もありませんが、久しく閣下にお目にっかりませんでしたので、お会いしたいナ、と思っていたところ、珍しい絵が手に入ったものですから、これを閣下にお目にかけたら、と思いまして持参したのですヨ」と言ってのけたら、張作霖は怪訝な顔をして「絵を俺に見せたいって?別に俺は絵の蒐集家でもなければ趣味もないっていうことを、お前は知っているはずだが、何か勘違いしたかね王鉄珊!」

「まぁはるばる北京から持参したものですから見てください」と紙に包んだまま表装もしていない、例の済仏さんの絵をテーブルの上に押しやって置いた。しかし、張作霖はそれを手に取って見ようともせず、絵とは関係のない世間話をはじめたのであった。

王鉄老もシブシブ張作霖の話相手をすること三、四十分にもなったころ、いつの間にか知らず知らず張作霖の手が絵を包んだ紙に延び、話しながらその紙を開いて、巻いた画紙を延ばして、しばらくじっとその絵に見入っていた。すると間もなく「うん」と軽いうなりをあげると同時に、少し顔色が変わっていたことを王鉄老は見逃さなかった。

「これは誰が書いたのだ」と尋ねた口調は、厳しいく激しかった。

「済仏といってますが、道院では・・・・・。巷間では三歳の児童も知っている済公ですヨ」

「なに!済公が描いた。よし、王鉄老奉天の道院は俺が創ってやる」と断言したのであった。

その絵がなにを意味しているのか、誰にもわからなかった絵。張作霖が見ることによって、何か過去に秘められていた何ものかを、しかも万金を投じて償なわなければならぬ、なにかを暗示したものであったことは事実だった。絵の巧拙によって張作霖の胸を打ったものではないことは確かである。或いは彼の未来を暗示して感銘を深らしめたのかもしれないが、その理由を詳細に聞き知ったものもなく、王鉄珊に対しても何も語らなかった。

かくして奉天道院は創立されるのだが、その開院に慶典にあたっては、済南母院は統掌級の人物、鄭嬰芝先生を団長として、仰導団を派遣した、その開院式にまた奇しき因縁事を、全会衆に披露されるのだが、何事も宿命の道を辿っていることが知らされるのである」

奉天は、東北三省の軍事、政治の中心地であって、満州王と称した張作霖の居城である。緑林出身といえばまことに美しく聞こえるが、わかりやすく言えば馬賊上がりということで、目に一丁目もない御大将であるから、その部下もそれにふさわしい豪傑ぞろいである。

道院開幕式典式当日は開沙が始まると、何しろ珍しいことであるから、当時在城の文武百官が集まって、その沙盤におどる沙木の筆致に眼を見張り、一応つつましやかに打ち眺めていたのである。

当時、奉天警備司令官の重職に、呉俊陞と称する四十代の若い将軍が張り切っていた。そして、人毎に言ってまわったことは「うちの親爺(張作霖の事)は紙の線香に騙されて、道院とか紅卍字とかいうものを創ってやったりしているが、あれは眉つばものだ。共産主義の偽装結社ではないかという臭いがする」と語ったりして、心中不快の感を抱えていた。

開設最初の開沙に立ち会って、なにか欠点をつかみ、事と次第によっては一網打尽に粉砕してやろうという下心をもって、部下十余人の精鋭を連れ、各自にはモーゼル一号拳銃を上衣下に忍ばせ、表面はまことにおだやかな顔つきを装って、開沙中の部屋に入ってきた。肩をそびやかし左手に佩剣を握った堂々たる体躯は、凛然たる威風を示すに足りる将軍であった。

沙盤上では今、済仏が主神の大命を奉じて降臨し「養生秘義」を説いておられた。ところが、 呉将軍が入って来られた時、突如として沙盤上の?筆は「俊陞!お前はこの俺に焼餅代金を返せ!」と養生秘義とは何の関係もない一文を挿入して、そのあとまた前文を継続し、坦々として秘義談を続けられたのであった。

把剣の偉丈夫、呉俊陞将軍は、このとき衆人看視のうちにあって、いつの間にか顔を垂れ、膝を屈して拝跪し、叩頭九拝して、しばらくは床板から頭を挙げ得ないで、眼には滂沱たる涙をそのまま、何かを懺悔している様子でもあった。随っていた十余人の部下は、御大将がそうであるから、同じように土下座して頭を垂れてしまったのである。

この様子を見た多勢の人々は、何事かあったのだろうと、ヒソヒソ話を口にしながら顔を見合わせたのであった。

呉将軍は、まだ二十歳前後の学生時代を北京で送ったのである。北京西北の郊外に有名な万寿山があるが、清朝末期に、西太后が権勢を欲しいままにしていたころ、作り上げたのがこの万寿山で、南天の昆明湖をそのものをここに移そうとして、人造湖を作ったその土が万寿山になった。その西に玉泉山があり西山がある。万寿、玉泉の二山は皇帝の別荘頤和園の中にあるが、西山の山麓は中国の顕官富豪の別荘地であって、その裏山はかなりの深山をなしている。呉俊陞将軍の学生時代、十余名の学友と、図上の一点を指定して各方面から集中登山を計画し、これを実行に移したことがあった。

しかるに呉青年は、山径に踏み迷ってどうしても指定地に出ることができなかった。相当以上に体力に自信はあったものの、ヘトヘトに疲れ、空腹は極限に達する。足を踏み外して転落したとき、所持品は渓流に落としてしまう。冷静に来し方ゆくえを観察するが、人家人煙は見当たらず、今まで人の子一人にも出会ってはいなかった。日輪は没しようとして西天の雲間を彩っている。こんな深い山だとは思わなかった。そして、山麓のどこを目指して行けばよいのか、今は全く絶望のどん底にあって、ついに目もくらみ大地に座ってしまったのであった。

不思議な焼餅売り(2010/7/1)

それからどれほどの時間が経過したのか、あたりは薄暗くなってきたとき、一人の見ずぼらしい百性爺が、左腕に柳籠をかかえて山路を下りてきた。呉青年は思わず目を見張って聞いた。「おい爺さん!お前は何者だ?」

「ああ俺か、俺は焼餅売りだよ!」

「何!焼餅」

飛びつくようにして百性爺の抱えた籠中の焼餅をむさぼるように食いつくた。そしてやっと人心地がついたとき、彼は、転落した際に一切の所持品を失ったことに気づき、

「爺さん!済まないことをした。俺は一切の所持品がなくなっていたことを今知った」

「いとも!いいとも!」と百性爺は満面の笑みをたたえながら、坂道を下っていこうとした。

「爺さん、待ってくれ!」かくかくこの所に行くには、どう行けばいいのだ・・・」

「俺についてこいよ」と、言ったので随従すること二、三分もたったかと思うと、ガヤガヤと人声のする所に出た。

その人声は、呉青年の遭難を論議していた友人達であった。

それから二十年、呉青年の半生、夢寐にも忘れることの出来ない山中の遭難、しかもその山中にあらわれた「焼餅売り」と称した百性爺、焼餅売りならば人出の多い所を選ばなければならない。人一人往来することのない山中でに焼餅売りはおかしい。あの百性は決して単なる百性ではない。何者であろう! 仙人!神??そして二,三分後に友人達の集合地に連れて行ってくれたが、あんなに近い所にいたとすれば、友人達の轟々たる衆声が聞こえないはずがないと思われた。そして、いつの間にか百性爺の姿は見当たらなかった。一体俺のあの危急を助けてくれたのは、何だったのだろう?

こうした疑問を抱えて、その夢ならぬ事実を謎として、半生を過ごしてきた呉俊陞が、奉天道院の開設にあたって、?壇に降臨されて養生秘義を説いておられる。「神霊済仏」から「焼餅代を返せ」と、言われたことによって ハッとした。その瞬間「偽装秘密結社の卍字会の本体を暴いてくれようと意気込んでいた彼は、張りつめていた心気が一遍に脱落し、即時跪座して九叩の礼をとったのであった。そして済仏へのお礼に、自分はどうすればいいのかと、真剣に鄭嬰芝先生(済南からの道慈仰導団長)に問うたのであった。

当時奉天のみならず、各地軍閥の苛斂誅求に悩むことは、中国全土の国であり、奉天における張作霖麾下の軍人達は、民間の家屋を只借りして、民衆を悩ませていたことは、相当問題になっていたことを、鄭先生は奉天到着と同時に耳にしていた。そこで、「神様にお尽くしする第一歩として、先ず住宅を造り、民間に散在する軍管一所に集め、街民の安寧を保ってやることが大切だ」と言った。

呉将軍は、嬰芝先生のこの提案を直ちに実行に移したといことである。張作霖、呉俊陞にまつわる話は多々あるが、以上は、奉天道院開設当時の因縁話である。思うに事の成敗は一朝一夕に決するものではなく、遠くは幾千年の古きに根ざし、近くも幾年かの過去にその因を発し、今日、果てとなって現われる事を、深く考察せねばならぬと、教えられた一事ではある。

大喜大菩薩と成基真人

成基真人と称する方は俗名を喬保衝と言われ、道名は素苞と賜った。聖哲略史によると、河北天津の人であって、清朝時代の内閣中書となり、湖北省の安陸府の知府を命じられたが、辞して赴任せず、専ら商業を営んだと書いてある。道院が設立された頃、天津の大百貨店「敦慶隆」の経営者であって、済南母院に求修して専ら道の研鑽に心を尽くしていたが、その後、ある機会に書画壇に懇請して、父母の画像を頂戴した。既に亡き父はまことによく似ているが、母は若くして美しく、自分の現在の母を見比べて、一点の相違点がないのに不審を抱きつつ思い悩むこと久しききに及んだ。

素苞先生は遂に姉のもとに到って、その画を見せて問うところがあったが、姉はすぐにその父は是認しても、母に対しては一言も言葉を発しなかった。しかも、その動作顔色の中に意味あり気に察せられるものがあったので、重ねて問うてみたが、姉は祖母に聞いてご覧さなさいというのであった。素苞先生は姉のもとを辞して、ただちに老齢の祖母を訪ね、その母の画像を膝下にくりひろげて、祖母の顔色をうかがった。

祖母は静かに口を開いて語るところの言葉を聞けば、それは真実お前を生んだ母である。その母はお前を産んで産後の肥だちが悪く死んで逝った。現在の母はお前を乳児から可愛がって育ててくれたのだから、その恩は生みの母にも勝る大恩があるのだから、大切に孝養の道を励まなければならない、とさとされた。

天津道院の創設には、ほとんど素苞先生が独立の経済力を以って建設されたといっても過言ではない程の尽力であった。

そしてその後、女社が開設されるに到って、その祝典に際し、蓮台聖(観世音菩薩)の訓に続いて、大喜菩薩が壇に降りて訓を垂れ給うたが、その第一声において「留児」(ルアール)とお呼びになったので、役職修方の中にあって驚きの耳をそばだてた者は誰であったろう。素苞先生その人の乳児名であるから、沙盤におどる筆録に相対して全身全霊を耳目とした素苞先生に、菩薩は喬家の過去について語られたのである。

天津屈指の富豪である喬家に世継ぎの男子が生まれなかった。第二婦人として素苞先生の母が迎えられたが、正夫人は朝から晩まで阿片を吸煙して、夜は深更に至るまで、まるで正夫人の下女の如くに使われ、心身ともにへとへとに疲れ、その側にあって居眠ったりすると、阿片を焼く火箸で二の腕を突刺されたこともしばしばであった。しかし、私は縮業と思って、決して正夫人を怨んだこともなく、悲しんだこともなかった。

常に自分を反省して、悪かったと自分自身を責めたものだった。留児!そのうちにお前を生んだのだが、生んで間もなく、正夫人は、コップ一杯の冷水を満たして私の寝室に入ってきて、これを飲め、と言った。私はそのコップの水が毒であることを直感した。どうか百日待ってください。百日を過ぐれば この児の生育状態がわかりますから、それを見届けた上で自ら死んでいきます、と言ったが、承知されなかったので、せめて、一ヶ月、それでは十日と懇願したが、許されず、遂にそのコップの毒水を飲んで死に就いたが、決して私は人を怨むことは微塵もありませんでした。

自己の宿命を思って安らかに死出の旅立ちへ向かったのでした。

留児!お前が老祖様のお弟子になって、道慈に尽くされた。その徳によって、吾もまた、天爵を受けて大菩薩の称号を賜り、道慈に尽くすことが出来て、これ程喜ばしいことはないと、物語ったということである。

乳児名留児!道名素苞先生は爾来一貫して道慈の進展のために、全生涯を傾倒した。帰道後、成基真人の称号を賜って道院のあるところ、正月二十一日三献の礼を以って祭典されている。