ここでは、当会の理解を深めて頂くための エピソードをご紹介いたします。

(随時更新をしております)

テーマに沿ってご紹介をいたします。

上から順にご覧ください。過去資料はサイドメニュー

アーカイブよりお進みください。

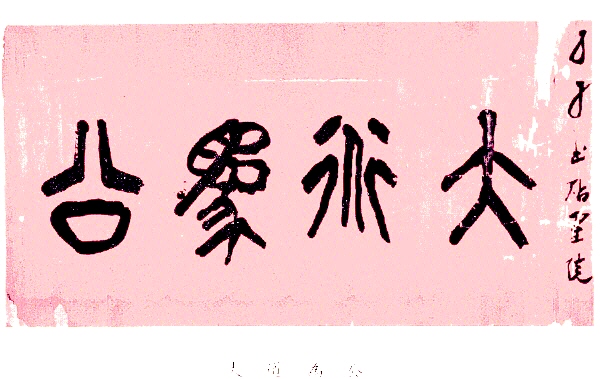

『六祖慧能』(2016/12/24)

道院で修坐する時は坐院に参り礼拝してから修坐を行います。坐院には達磨仏を祀っています。

達磨仏はもともと南インドの国王の第三王子として生まれた仏教僧であり、後に中国に渡り嵩山少林寺で面壁九年の座禅を行い中国禅宗の開祖とされています。慧能は達磨仏より仏法を継承する六代目の祖師と認められた禅師でありますが、五祖の弟子の中で首座にいて32冊の経典を講義することのできた神秀をさしおいて、六祖は文字を識ず無学のいっかいの米つきにすぎませんでした。たびたびフーチの訓に慧能について述べたものがあります。以下訓文になります。

禅宗の黄梅(五祖弘忍大満禅師)の衣鉢が、当時七百有余の雲水の中で最高の上座に推されていた神秀に付与されずに、無学にして米つきの一居士に授与されたのは、本来提起された一悟道の偈だけによって鑑定して、その衣鉢を伝授したのではなくて、その黙契密授は早くから相見えて対話したときから許していたのである。

現代の人がみな知っているところの神秀の偈には「身は是菩薩樹、心は明鏡の台の如し、時々に払拭に勤めて塵埃を惹か使めること勿れ」とあり、この偈は尚未だ本性に徹していない、ただ門外に至つだけである。

これに対し一米つき居士の偈には「菩薩樹無く、明鏡亦台に非ず、本来無一物、何れの処にか塵埃を惹かんや」とあり、これこそはすでに自性に悟徹して、門内に入ることができたのである。

菩提を以って身に喩え、明鏡を以って心に喩えているのは、ただ仮設の字句にすぎないのである。明の朝代の儒者章本清は昔の聖賢が不滅の真理を伝へた経書を語るたびに非常に簡単明瞭であった。人がこれを問うと、答へて言うには、昔の読書は、あたかも物を以って鏡を磨くようなものであり、長い間磨いているうちには鏡は磨きぬかれて清浄で明かとなつた。ところが今の読書は、あたかも鏡を以って物をうつし照らすようなものであり、鏡が明らかであれば物は自ら見ることができると、これは乃ち比喩によつて学の進歩した境地を語つたものである。

鏡を以って心を比喩するのは、鏡の体は本来明らかであり、またその光によつて物を鑑すことができるからである。それがもし塵や垢にまみれてしまえば、それは不明で暗くて物の用に立たない。そこでこれを磨くことから着手し、その汚れをすべて取り除いて、はじめて本来の明らかな体を回復して、光明が顕現し、自ら能く物をうつすことができるのである。

荘子がいうには「至人(最高の人物)の心を用うるは鏡のごとく、将らず迎えず、応じて蔵さず、故に能く物に勝えて傷らず」と。蓋し心が浄ければ即ち霊となり、鏡が清ければ自ら明らかとなる。そこで物の本来に任せ、将らず迎えない(過ぎ去った事や未だ来ない先のことを鏡がうつさないように、心もそれらの過去や未来のことに心をわずらわせない)。それは本来自己の主観的私意や必ずやりとうそうとする我執によつて推察することがないからであり、その故に能くうつしていながら寂然としており、一切の相の生滅に任せて、これに応接して蔵すところなく、そして少しもその形迹を留めないのである。故に能く常に応じて常に静であり、たとえ万象が入り乱れて目前において千変万化しようとも、清明は自分自身にありて虚霊を昧ますことなく、物が来れば物に対処し、その妙応は尽きることがなく、自分が主体となつて物を自由に駆使しても、物によつて自分が動かされ使役されることがなければ、物が又どうして自分を傷なうことがあろうか、言う所の“鏡のごとし”とは、鏡に似て鏡に非ず、これ又たとえを借りて至人の心を用いるさまを語つたのである。

そもそも心というのは本来至極霊的なものであるが、鏡には霊が無いのである。心には真知があるが、鏡は実に無知である。大抵喩を引用するのは、ただ極めて似通つているだけであつて、すべてを包含して全く同一であるということは至難なことである。

羅近渓が言うには、吾が心の自覚による光明と塵垢はもともと二つの事柄ではあるが、吾が心の先に迷つて後で覚るというのは一つのことである。その覚る時に当たつては即ち迷つていた心が迷うのであり、覚りを除いて外に更に謂う所の迷いは無く、迷いを除いた外に又更に謂う所の覚りは無いのである。

故に浮雲が日光をおおい、塵垢が鏡の光を昏らましていることなどは、倶に比喩となすことはできないのである。この言葉と「明鏡亦台に非ず」とは頗る似通つているところがある。もし本来の無とする所に徹すれば、自らその固有のものを知ることができるのである。

しかし、心に自覚していない者は、多くが相にとらわれていることによる。そこで本心を明らかにしようとすれば、必ず先ずその執らわれを打破しなければならない。故に善く比喩する者は語るはしからその言を一掃し、打立てては打破り、それによつてその言や打立てたものに執着する弊害を打破していくのである。

ただ初修に対して語るのに鏡を以て喩となすのは、ただその物をうつすところの明を学ぶだけではなく、更にその光を内に返す回光の功を収めるべきである。鏡は即ち鑑であり、又鑒でもなる。謂う所の鏡考、鏡戒(共にいましめ、手本、かがみ)、亀鑑、殷鑒、及び張九齢の千秋金鑑、司馬光の資治通鑑などは皆古今を参考にし、往事(過去のこと)を引用して、それを戒めの助けとなしたのである。

秦の始皇帝にも方鏡があつたが、自らの心胆をうつすことができなかつた。唐の太宗は三鏡を並べており、それを用いて内なる己自身の過失を防いだのである。これを推してひろめて言えば「賢を見ては斉からんことを思い不賢を見ては内に自ら省る」(自分より優れた賢人を見れば、そのようになろうとこれを見習つて努力する。つまらない人物を見ては自分にもこのようなことはないかと反省する)、また「三人行けば必ず我が師有り、其の善なる者を択びてこれに従い、その不善なるものはこれを改む」と、これらはみな鑑によつて自分自身をうつし出し、これを己自身に求めたのである。これも又修子が自ら反て自ら覚り、自ら深く徹証すべきことである。

『道心』(2016/8/20)

道院では修道するという言葉を多く使います。

道慈綱要大道編の中に道の字義、理には甚広でまた極めて精緻なる意味が含まれていると述べています。道についても詳しく書いてありますが、その中に道の分合として道を三つにわけています。

天道・地道・人道であります。

天道とは「天は虚空を以って形をなすものである。蒼蒼たる天は虚空無物である、天は無為為化である故によく天の秩序を守っている」

地道とは「地は博厚を以って質をなすものである。すべて一切萬物の成長を収蔵する。つまり地は道の至寧を得て地の生を主どっている厚徳の生である。」

人道とは「人は天と地の道を兼ねそなえ以って化生の体をなす。人は天と地の中に居り、道の至霊を得て萬物の霊長となしている。」

天と地と人をつなぐものが道であります。

又、人の心には魂と魄があり、魂は性を主どり魄は情を主どり善悪が分かれると訓にあります。

性とは先天の三宝の一つであり、道心とは魂の性のことであります、それは人の誰しも持っている良心であり善のことであります。

簡単にいうと人としての道徳であり慈悲の心であります。

修坐や誦経に於いても道心を堅持してなすことが重要であります。

人心と道心について述べた訓文があります。

尚書に示されている十六字の心伝、すなわち「人心惟れ危く、道心惟れ微かなり、惟れ一、允とに厥の中を執れ」を体得するには、必ず先づ人心と道心の危微の間において恐れ謹んで戒しめなければならない、それは従来天理が欲望の障りによっておおわれやすいことは明白である。

程子が言うには人心とは即ち人欲であり、道心とは即ち天理であると。そもそも心とは一つしかないのに、どうして二つに分けるのであろうか。それはその天理にしたがうものと人欲をほしいままにするものとによって。その名称が二つになるからである。

いわゆるこれ(この心)を操りて存するようにすれば即ち義理が明らかになり、これを捨てて亡ぼせば即ち物欲をほしいままにするようになる。人心もこれを収め回すようにすればすなわち道心となり、道心もこれを放矢すればすなわち人心となる。人心もその正を得るものは道心となり、道心もその正を失うものは人心となり、初めから二つの心があるのではないので、ただこの心の中に人為の偽りが雑っているか否かによって天と人と、理と欲が分かれてくるのである。

方寸(心)の間においては理と欲は並び立つことができず、刹那の念においても霊明となるか、それとも昧まされるか、自らその趣きを異にするのである。これを推して言へば義と利、公と私、正と邪、清と濁も、始めはほとんど微かな差が、終には天地の隔たりとなる、このようにその移り変わりや出入りの機とは、本来この心にねざしているのである。

そこで聖人の聖たるよゆえんは、それはただその心が天理に純粋であって人欲がないからであり、又道を学ぶ者が、その心が天理に純粋であって人欲がないからであり、又道を学ぶ者が、その学ぶゆえんも又たこの心心の人欲を取り去って天理を存することにあるだけである。この故に省察(心の動きが天理か人欲かを省察する)、克治(己自身の私欲を克服して邪念を治める)、在養(その心を操りて捨てることなく存し、その性を害なうことなくこれを養う)、拡充(拡大して充実させる)することは修子が己自身の問題として切実にして篤実に功夫を用いなければならない、これを実際に試練と体認を経ることによって潜伏している私欲の根を取り除くようにつとめれば、天理の精微は日に日にその真を現すようになり、長期の間に工夫が純熱してくれば、主宰がつねに一身に厳として存立するようになるのである。

それはあたかも舟に舵があるように、又網に綱があるように、一を提起すれば即ち一切を覚り、一を挙げれば全てを収めることができるのである。心を以て境(客観的待遇)を照らし、境を借りて心を練り、真を以って幻を破り、幻を借りて真を修め(肉体を借りて真心を修める又幻の世俗を借りて真実を修める)、道理を以て物事に応じ、物事に借りて道理を証し、その原因によってその結果が得られることを慎んで、その得られた結果を借りて反省し、その悪因をつくらないように始めを慎むのである。そして人欲によって擾すことができず、事実によっても怯やかすことができず、患難によっても動くことなく、富貴によっても惑わされることがないようにする。

そこで物は自ら物であり、我は自ら我であり、物によって我が動かされることなくして、物欲が全て滅び、しかして後にこの境地に至る、この境地に至れば自ら道と合うするのである。

ただ身は後天に生まれてきて、六根は六塵に相接し、世俗の共通の弊害は多く蔽われることを憂うるので、それは人欲の私心に蔽われ、天理の正しさを眛ますと、その道心の微を明らかにすることは難しくなり、人欲に蔽われると自ら人心の危きに陥いるようになるのである。

これはたとえて言えば稲につく虫は稲より生じて稲を害する。又ぶよという虫はすっぱいものより生じてすっぱいものを敗なうのである。このように欲望は心より生じるが、その心を蔽うものも欲望である。そこで霊智はだんだんと喪なわれ、魄惑がはびこってくるのでそれは一念が眛まし蔽われても自覚しないことによって、ついに生涯苦海に沈んで救うことができなくなるのである。

故に筍子の解蔽篇において、蔽い塞がるところの禍と蔽われないところの福とを挙げて人心の危きと道心の微かな幾を探っているのは心術の患を指摘し、これによっても禍が来るのは人が自らこれを生じ、福が来るのも人が自らこれを成すということがわかるのである。禍と福は同門であり、利と害は隣り合わせであり、すべてはこの心の欲をすてなくして天理を明らかにすることにあり、自らその心中に蔽われているものを解き放つことが実は人心の危と道心の微の枢機(かなめ)であり、禍と福のキーポイントでもある。

かつ又それは天が自分に与えてくれたもので、外からつけ足して加へたものではないのである、明らかにこの天理を得ることができれば、即ちそれが一生の主宰である。しかし、初めには本来善性を具えていても、それが後天の習性によって移り変わり、悪習に染まって権利を争うことのみ知って道の本を知らず、誠でなくなり、相互に相結んで偽りを為し、世俗の幻縁にとらわれ、私情にひかれ、六塵によって六識が汚染されて、それが濁の障りとなっているのである。

すべて財貨利益名誉地位、貪り嗔り、愚痴、煩悩、愛欲などは一たびこれらに執着すれば、自ら迷網に堕ちいり、これらに対しつねに欲望をもってこれを求めようとすれば、徒に障阻によって眛まされることを増すことになり、そこで本来の面目、固有の霊明は殆ど蔽われてしまい再び現れることができないのではなかろうか。

天理が人心にあることは、あたかも物体に元気が宿るようなものであり、元気が充実すれば邪気が消失し、邪気が退けば元気が復活するのである。天理と人欲の消長も又このとおりである。たとえ邪気が侵したとしても、元気が未だ渇きていなければ、いぜんとしてその生命の原を復活させることができる。たとえ人欲に蔽われていても、未だ天理が絶滅していなければ、陰湿暗黒の中においても、たまたま平旦清明の象が現れるのである。

物欲が一時的に停止して平静になった時には、ひそかに心に不安を感じ、顔を赤くして自らが恥じるのは、天理が時たま発動し、時にその一端を現わすからであり、このように天理があらわれたり啓いたりする機とは、本来生まれると同時に授かって来た天理良心であり、それが自分の不正行為を許さないのである。そこで、その桎梏(物欲による手かせ足かせ)を取り除き、その垣根を除去し、その塞がっているものをえぐり出すことができれば、もとより長期にわたって心を蔽っていた人心の欲望という偽心を一息の間に打破することができるのである。

とりわけこの天理を拡げてこれを充実させることを貴とび、ついでこれを推進するので、それはあたかも江河の堤防を決潰して、その水がごうごうとして猛烈な勢いで流れて、これを防ぎ止めることができないように進めていくのである。篤く道を修める者は、時々に人欲を去って、念々天理を存するようにし、功候が精純となれば、人欲のかすはすべて消へてしまい、進んで真源に調達し、潜かに通じ妙に合し、はじめて心即ち道、即ち人即ち天、心の欲するところに従って矩を踰へずという境地に至ることができるので、これが始一貫の徹底した徳を成し聖となるところの修練である。

『神仏の加護』(2016/5/5)

最近ふと目にとまった昭和43年の月刊誌の記述があります、それは、

「尚道慈に精進すれば三代五代前の先祖が救われ三代五代後の子孫迄に福慶を蒙ると云われますが、昨年九月十七日北京で帰幽(享年61才)された清朝宣統皇帝(旧満州国康徳皇帝)は満州国帝位在任中、世界紅卍字会満州国総会の一修方として道名を『浩然』と賜り、道慈に尽力された功により九代の先祖が救われたと云うことは有名な話ではありますが…」です。

宣統皇帝とは、清朝最後の皇帝であり、後に日本の帝国主義によって建国された満州国皇帝溥儀であります。「ラストエンペラー」という映画にもなりました。

私はかねてから皇帝溥儀も道院の修方ではないかと思っていました。それは満州国ができその時溥儀の希望で宮廷通訳官になったのが林出賢次郎先生であり5年もの間その要職にあったからです。林出先生は中国で道院の高い道職を拝受しており、又戦後の日本紅卍字会の最初の統掌でもありました。

林出先生と道院の出会いは道院が創立されてまもなく大正十二年関東大震災がおこりその時、南京総領事であった林出先生が日本への支援物資を仲立ちしました。これを機に道院と大本教の出口聖師との縁をつなぐことにもなったのでした。林出先生のその頃についての手記があります。

「私が初めて道院に参拝して、フーチの神示を見ましたのは、大正十二年九月 南京下関の江寧道院でありました。私が参拝した時は恰かもフーチの神示の下って居る最中でありました。私が案内されて其室に入ると間もなく、私に対する神示が出て 七言の詩を賜りましたが、其私に賜りました神示の詩に『林使、今来って参観するのは深い因縁のあることである・・・』とあり

又、詩の後に『三島(日本)は旧遊、自ら還るべし・・・』とありました。神示の詩を頂いた当時は三島は旧遊云々の意味が能く判らなかったが、徐福の霊筆によって大幅の画を賜った後、三島は旧遊と言うのは、二千年前、我が霊が中国人として生まれ徐福の一家又は徐福の大探検隊に加わって海を渡り、遠く日本に来て紀州熊野浦又はその他の海岸に上陸し、遂に中国に帰らず日本に永住したのではないか・・・、そして今その霊が日本人として紀州熊野浦に近い所に生まれ青年時代から中国に渡りたいと希望してその目的を達して中国に渡り多くの中国人と親交を結び紅卍字会の信徒となり、老祖(至聖先天老祖)の弟子として道名を賜り、徐福の霊から大幅の画幅を賜ったのではないかと考えて見たことがありまた徐福とは始皇帝により不老不死の仙薬を探してくるように命じられた後に三千人を伴って蓬莱山に向けて航海したが再び戻らなかったと伝えられています。

又林出先生は日頃から常々 観音経をよく読経されていたそうで、神仏を篤く敬っていたと思います。

神仏の加護は日々日常の心構えが大切です。

道徳精華録の中に次の訓があります。

大道は精神を重視して形式には重きをおかない、実行を重視して虚礼には重きをおかないものである。

そもそも聡明正直なるを神と謂うのである。故に神は善人の善事を為すをはげまし賞し悪人が悪事を為すを懲罰する所以である。人は神に対してはただひたすら崇めうやまうべく けがすべきではない。また真心を以って信じ奉るべく、迷信すべきではない。もし汝が能く困窮の人を救済して、危急な事態を助けたり、悪心を戒め悪事を除去して専ら善心をもって善事を為すことが出来たならば汝が必ずしも神箔を焚いて祈祷しに来なくとも神霊は自ら暗黙の中に於いて汝を護り助け汝に幸福を下賜されるのである。

仮に若し汝がただ頭を地につけて礼拝し焼香して神霊に対しておもねり媚びへつらいただ虚偽的に功徳をたたえて善く祈祷をすることのみを知っていても、義を見ても仁義のことを為さず、悪性をたよって悪心を改めず悪事を除去しないのに神霊が汝の焼香と祈祷を接受して汝にえこひいきして助けに来るとしたならば、これでなお聡明正直の神と称し得るであろうか。

凡そ吾が道院へ入修した各弟子は、必ず老祖様が普ねく衆生を救済せんとする心を以って心とし、善事を実行することを修道の根本としなければならない。

香火を焚く等の事に至っては必ずしも重要なことではないのである。道院の各弟子は勤めはげんで戒め慎しすを慎しむことを肝要と為すのである。

『達人の心得』(2015/12/23)

私は武術はしませんが以前テレビで合気道の達人の演舞を観た事があります。数人あるいは10人以上の相手をいとも簡単に触れるか触れないと思いきや投げ飛ばしていました。

合気道の開祖は植芝盛平という方ですが道院の修方でもあります。植芝先生は、数々の武術を習得いたしましたが大元教の信者でありました。出口王仁三郎先生が中国満州に布教に行かれた時随行もいたしました。その時の逸話に、飛んでくる銃の弾丸の軌道が白く見え簡単に避けたと言われています。「合気とは敵と戦い、敵を破る術ではなく世界を和合させ、人類を一家たらしめる道である。」「合気とは、各人に与えられた天命を完成させてあげる道であり、愛の道である。」とも述べていたそうです。

また、インターネットで「道院」を検索すると日本少林寺拳法のサイトが検索されますが、各道場を道院と名乗ります、かつてその教義書の中に道院の名前の由来が中国済南に発祥した精神修養団体によるものであると書いてあった記憶があります。まさに紅卍字会であると思いました。日本少林寺拳法の創始者は宗道臣という日本人であります。宗道臣著の「少林寺拳法奥義」という本の中に宗氏の生い立ちと思想が書かれています。

少林寺拳法は武術ではありますが、その根本には正義と善の教えがあり、弱き者を助ける慈悲の心、仏道を説いています。宗氏自身が道院の修方であるかは定かではありませんが、宗氏の拳法との出会いは18歳の時中国大陸で陳良という老師の弟子となり中国武技にふれたことに始ります。又後に一.二年の命といわれた病を陳老師の医法によって救われ、そして数々の拳法を学び崇山少林寺本山の伝法の印可を受けたのでした。

この本の中でダーマという言葉が出てきます。

「ダーマは見ることも聞くこともできない存在であり、また祭祀の対象や礼拝の対象になり得るようなものでない。しかし、目や耳で認知することはできなくともそこになんらかのはたらきの存在を直感することができる。ダーマとは法則 真理 全宇宙を統一する力 正義 最高の存在などの宗教的、道徳的、社会的、倫理的の意味に用いられている。要約すれば宇宙最高の真理であり、最高の秩序であるということである。それはまた宇宙に存在する一切の現象の根源となっているものである」と述べています。達人の真髄は心の鍛錬と修養にあるのでしょう。宗氏が道院と名付けたのも、心の修養を重じ慈善を行っていた当時の道院のことをよく知っていたからだと思います。

|

この本の中にまた、宗氏の師である陳老師は軍閥の流れをくみ呉佩孚将軍の下で行動されたこともあると記述されています。呉将軍は有名な人物であり、道院の修方であります。道院の経典太乙正経午集の巻末にも張作霖と並んで道名と氏名が記されています。 笹目先生の本の中に呉将軍について次のような文章があります。 北京道院に属していた王鉄珊先生を、人よんで王鉄老と敬称していた。ある時“開封”に行ってこい、との壇訓があった。 開封!何の御用かあって行くのだろうか。その用命の内容については、何も示されていない。ただ行って来いというだけである。 |

呉佩孚 1974~1939 |

考えに考えを練った結果、開封に道院を創れということだナ、と思った。しかしながら開封には誰一人親しい者もなく、何の手がかり脚がかりもなかった。

どうしたらよいものかと王先生は日夜考えぬいた。フト思い浮かんだのは、呉佩孚将軍の相貌である。この人は中国屈指の有力者であると同時に、仏教信者で有名である。中国仏教の会長であって、その宗教的会合に於いて二三度会ったことがある程度に過ぎなかったが、その呉佩孚将軍が開封督軍として河北個師の指揮監督権を有し、地方軍閥の実力者である。

とにかく行ってみよう。と考えを定めた王鉄老は、北京を発って京漢鉄路を、開封に旅立ったのである。

督軍公署の大看板のある衛門を訪ねると、銃剣の衛兵が毅然として起っていて、便服の一介の素浪人王鉄珊が案内を乞うには、あまりにもいかめしい衛門であった。入るにも入り難く、去るには忍び難い神命を胸に抱えて、行きつ戻りつしていると、衛兵からとがめられた。そこで王鉄珊は素直に言った。

「こんなみずぼらしい格好で、信じて貰えないかも知れないが、私は仏教会の会合で、しばしば大将軍にお目にかかっている者ですが、重要な問題を提議しようと思って、北京からわざわざやって来た者ですが、大将軍に王鉄珊という者が参った、とお取次ぎ願えないでしょうか」、と真心をこめて一平卒に過ぎない巡邏の衛兵に申し入れたのである。あたり前ならば、一喝の下に追い返されるのだが、不思議にもその巡邏兵は、門衛の日直将校に取り次ぎ、日直将校も亦素直に副官部に伝達したのである。王鉄老は、しばらく衛兵所に待たされたが、やがて呼び出されて案内兵に随行して中門を入ると、接待室の一室に通された。ここで待つこと久しくして副官が現れて用件を詳細に聴取された。

「燕京(燕京とは北京の古名である)の仏教会において、大将軍の尊顔を拝することしばしばですが、たまたま私用で当地に参りましたので、大将軍のご機嫌伺い方々、宗教上の問題で、大将軍のご教示を仰ぎ度い、と思って立ち寄った」と淀みなく副官に来意を告げた。

奥に消えた副官は、再び姿をあらわして王鉄珊を、呉佩孚将軍の居室に導いてくれたのであった。

王鉄珊!宗教上の問題って何かね、と尋ねられた。そこで王鉄老は一呼吸した上で、私は本来仏教徒でして、将軍の主宰する会の一員として、真面目な信仰を続けて居りますが、この数年来ご承知の済南に起こった道院の主唱する、天唯一神、至聖先天老祖の偉大なみ教えにも深く傾倒しているのです、と道院信仰の実体について縷々として述べたのであった。王鉄老は元来、弁舌の豊かな人ではないということは、定評の人である。その人が、仏教哲理にくわしい有数な時の権勢呉将軍の前で、何をしゃべったというのであろう、自分自身もさっぱり覚えていない。然るに将軍は応えいった。

王鉄老!若冠にして吾は釈尊の教理に開眼し、仏法の尊厳は知ってはいるが、未だ神威を知る機会はなかった。恰度今、この北支一体は大旱魃に見舞われ、この冬三尺の積雪を見ることが出来なければ、春耕は望むことが出来ないと、官民共に嘆声をあげている時だ。それ程偉大なるご神威の出現を説くならば、断固そのみ力の顕現を示して貰い度いと思う。若しこの目、この体を以って感得することが出来たならば、呉一個の力をもって、この地に大道院の創設を引受けよう。と、力強い言葉を聞いたのであった。だがその将軍の言葉の裏には、王鉄珊のひたむきな新興宗教礼賛を嘲笑するようなひびきが無いでもなかった。けれども王鉄珊は素直に将軍の言葉を腹中に納めて督軍公署を辞去し、その夜のうちに京漢線を北上し、北京道院に帰り着くと、正位ご神前に額づき、呉佩孚将軍との対談内容についてご報中を申し上げたのであった。

御神前を離れて道院の門前に起つと、摩訶不思議!チラホラ雪が降って来たではないか。厳然として王鉄老は門扉の逆木に腰を下ろし、食うことも飲むことも忘れて、一毛一厘と重なり積んでゆく雪を眺めて、夜を徹したのであった。一昼一夜にして積雪はなんと、六尺(二メーター弱)にも達したのである。

保線区の分担において、最大の人力を用いて除雪作業の結果、数日後にやっと開通した。

王鉄老は、再び監軍公署を訪れて呉佩孚将軍に閲したが、ただニコニコと笑顔を見せただけで何をいおうともしなかった。

呉佩孚将軍は言った。王鉄老 余は完全に貴下の軍門に降った。いや、貴下の説かれるご神威の前に膝まづくこともやぶさかではない。雪解けて民は春耕にいそしむ芽出度い頃、吾等は、約束通り宇宙最高神の道院創り始めよう・・・・」と。

かくして開封道院は出来上ったのである。

『人生の借金』(2015/9/13)

先日の勉強会で経典の中にすい面盎背(すいめんおうはい)の詞を見つけました。以前東京総院の統掌であった青井会長が香港に参拝した折、フーチですい面盎背の相を現していると会長を褒めていました。その時はあまり語句の意味が分かりませんでしたが、演経録の注釈によりますと

「君子の本性とする所の仁義礼智は心に根ざして それが外に現れるや、清和潤沢の徳貌がその顔面にあらわれ、その背にあふれ手足にいきわたり四体はものを言わないが見る人は徳のあることがわかる」とあります。青井会長は終戦の時、真経一冊をふところに戴

き着のみ着のままで大陸からひきあげてきたそうです。難難を乗り越えたお顔はいつも温和で温厚でありました。

また、同じく統掌の話しですが、台湾の古い資料に聖哲嘉言禄があります、その中にかっての中国の桂林道院の統掌であった方が台湾の高速道路で事故で亡くなられた呈判文がありました。

私は道院の長である統掌が不慮の事故で亡くなるのは意外に感じましたが。フーチでは過去の却よくない因縁を消すものであるとありました。すべてを因果因縁とみなすことは出来ませんが、目に見えないものを理解するのはとても難しいことです。

笹目先生がした話に、先生が東京道院で実務や道院の資料の翻訳をしていた昭和40年代に総院の事務をまかされた熱心な古い修方が道院の帰途 路上で倒れ他界されました、先生はこの時、道のため誠心誠意やっている人が、このような死に方をしてよいものかと強く思われたそうです。俗に日本では人を見下すときに「畳の上で死ねない者」と言います。その時の呈判文は天に抗議する気持ちでその修方の帰道した文面を書いたそうです。その時フーチによる訓示は次のものでありました。

誠修は帰道した。

生前、日本の道慈に服務し、ここに五年、心を尽くし、力を竭し、一切の打撃を甘んじて忍び、能く修めて怠らなかった。功行の在る所、枢冊では、時に応じて記録をなし、消えることはない。ここに日本の習俗では、道路で急病死したものは不善の人であるといい、又不善の結果だというが、それは未だ因果劫数清算のわけを知らないからである。

ここに。

老祖の命を奉じて、大略解釈しよう。吾々はこの世に生まれて、各聖神仙仏が発願して、世を救い人を渡うために、この世に降って生まれるような特別の人を除いては、皆輪廻にしばられているのである。「その人の因果の軽重多寡は、自然の原因があって自然の結果を得るものである。それは定まっていて変えることはない。」

たゞ、大善、大悪の者は改め、変わることがある。袁了凡は、自分が親しく身体を以て実行し、経験したので、善をなして定数を化すことの実際の証拠を作ることが出来た。言葉を換えて言えば、人生は誰でも、マイナスの因縁を持っているものである。冤罪を受ける債務、子供に対する債務など、知ってる人もあろうが、その他にもいろいろある。すべての友人に遭ったり、夫婦親子が一緒にいる事も、皆、縁があってのことである。だから、どんな痛苦困難があっても、また喜びや怒りを受けても、そこには皆、吾々の知らない原因があるのである。

例を挙げると、因縁債とは、男女の、癪、嗔、貧、恋、を包括し、追討債とは、金銭物資のだまし、ごまかしを包括し、痛苦債とは、気が不調で、お互い争い、罵り合い、憂うつ、不安になることを包括し、又生命債は、最も厳しい惨酷な打撃を受けて、その為に魂までも散らばってしまう事もある。このようにいろいろあって、いちいち例を挙げるわけにはいかない。

道を修め慈を行い、功を立てて行いを善くする。そして因を免じて、侯を進める。因を免ずるとは、過去のすべての因を免ずることであり、侯を進めるとは、修悟の功侯を進めることである。功侯の成ずる所があっても、前世からの悪い因縁が残っておれば、必ずそれを清算した上で、はじめて果位をいたゞくことが出来るのである。

一方に自分の努力があり、もう一方に、仙仏の援けがある、然し、その差がひどすぎると、仙仏もまた、愛していても助けることが出来ない。たとえば、ここに五千万円の債務があって、現在、五十万を支払った。そしてその数を清算しようと思っても、人間の裁判官でも赦、許すことは出来ないだろう。そして仙仏も、よく私を曲げて、之に従うことが出来きようか。智者を持たなくとも、明らかである。

今、誠修は、道に倒れるという却に応じて、因果の数を清算した。だからその功を奨することが出来たのである。必ず、この災難に合わして、因果ある所、こういう風にしなければ、輪廻をのがれて、清算することは出来ないのである。

『道院の法門』(2015/3/28)

私が以前、済南母院を訪ねた折、次の目的地は済南から南へ60㌔の泰山でありました。泰山は五岳の筆頭で最も有名な山ですが、昔中国で皇帝になる時に、天と地の神々に天下泰平と人々の平安を願う封禅の儀式が行われた山であります。万里の長城で有名な秦の始皇帝や歴代の皇帝も封禅を行いましたが始皇帝以前にも72人の皇帝がこの儀式を行ったとされています。

道院の伝経が済南であるのも泰山とゆかりがあると経の中に示めされています。

人々の平安を願い祈ることは、どこの宗教 宗派でもあり、何千年前から脈々と続いているものです。道院の主旨には『道院は劫を化し他を救う為に設けられる』と、修坐須知の道旨簡言に述べられていますが、修道の基本は自分を磨き清めながら人々の平安を願うことと思います。また道院の主旨について古い訓文と道院の法門である坐と誦経についての訓文を示したいと思います。

老祖、訓。

道院は宗教なるや、曰く、非なり。宗教なるものは、宗に専らする所あり、教に依る所あり、只これに宜しくして彼には宜しからず、之れを宗教と謂うなり。

道院なるものは自然を以って帰依と為し、平易を以って習慣と為し、己のすぐれたるを誇らず、他人の短所を云わず、人の修するを強いず、自己の善をあらわさず、故に行くにも自然にして、止まるも自然なり。我は良く、人が悪いということなく、また人は善く、我が悪いということもない。

要するに善を以って、人と同じくする主旨で、およそ行う所あって善道に相合するものは皆我なり。

故に道院の設立するは、則ち世界宗教の純粋の意義を研究して、本源の一に復帰する場所の意であり、いわゆる統一して、これを教化するものではない。

各修方が若し能く世界の善修の士を集めて一箇所に聚合し、共に一正の帰する所を明らかにすれば、随処を皆道院と為すべきである。

黙真人訓。

坐と誦経は、修悟の本と為す。修悟は、成功の階段と為す。坐して悟らなければ、枯禅(頑空と同じ)に流れ何ものも無い。その理を悟っても、坐さなければ、空論に等しい。

故に必ず、須らく相輔けて並び進むべきである、蓋し、坐は実際に体験するためであり、悟りは天機をひらく道だからである。坐して恒があり、誦経して能く心が堅ければ、天機が活発になるのみでなく、知慧は増々益し、功養功候は、時と共に日に新たになる。坐は能く後天の汚染を洗滌し、気質を変化する。

誦経は能く其の心を定し、その気を養い、其の霊を清め、その炁を充たし、衆霊を老祖様の心に合しもろもろの劫を無形に化するのである。

誦経には、このようなはたらきと効果がある、その理は何処にあるか、吾々は誦経の時、心に他念があることをゆるさない、雑念の兆しがひとたび起これば、すぐに誦み間違える。無論、経文をどんなに熟練していても、皆このようである。

ひとたび間違った時には、たちまち警め覚えり、雑念の兆しを放棄して、継続して経文の接続の所を尋ねあてて誦みつづけるのである。

こういうわけで、心を放つことの出来ない。ひとたび放しても、すぐに取り戻す。こういう風に誦経して久しくなれば、自然に集中し、無心に集中することが出来る。

無心に集中出来れば、即ち形にとらわれる所が無く、気はこれによって養われ、更に心は集中する。霊はこれによって凝り且つ清く、炁はこれによって充実して化するのである。

清充の炁と気を以て、濁って悪い乱れた気を化すれば、万劫を無形に化することができる。然し濁った悪い気は、自身の身に多くある。そしてそれが外の汚れを引く媒体となる。

故に衆生の劫を化そうと思うならば、必ず先ず自分の悪い気を化さなければならない。

然らざれば、即ち薪を抱いて火を消すようなもので、人を救う所ではない。自分も一緒に燃えてしまうであろう、自分の身の濁りや悪い気を化すには、坐誦でなければ功がない。

『修坐と毒素』(2014/12/21)

修道には本来他に妙は無く洗心浄慮(心や想念を洗い清める)を先となし、明心見性(心を明らかにして本性を見る)することが真の悟りであり、そしてはじめて一片の清霊が現れるのである。これはかって観音様が南京の女社でフーチで示さた一節であります。洗心浄慮とは、その心を虚にすることを以って基とする。虚であれば霊となり霊であれば真心が現れるし、元性が生じてくる。これが即ち明心見性の一端である。見性の性とは一片の空明で虚々渾々として、明らかに一物もない、これが性である、とも述べています。そのため修道には修坐により修心することが重要であるとされます。修坐は心を明らかにするだけではなく、身体の健康に対しても良い影響をを及ぼすと思われます。現在の医学や医療の進歩はすばらしいことと思いますが、病の治療よりも病にかからないことを誰もが望むでしょう。古い訓文ですが参考になれば良いと思います。

毒素という名称は早くからあり、先賢の医者は、病人の頭の頂きから足の先まで、いかなる部分であろうとも毒素の網がひろがったものを、即ち死症と名づけており、これに病名をつけることができないので、ただ、毒素と言っていたのです。

現代医学が盛んになって、五十年前に毒素を癌症と名づけるようになり、世界の各大国では財力と人力の限りを尽くして、この種の不治の病症を征服しようと取りくんでいます。癌は究極のところは、未だに正確に判明していませんが、一般の専門家は癌症と居住の環境及び酸素の欠乏が関係あるということを一致して説明しています。

空気のきれいに澄んだ農村には癌患者が少なく、工場の煤煙や自動車の排気ガス、及びその他の原因で汚れた空気の都市において癌患者が特に多いのは、人体が汚染された悪い空気を吸収すると、慢性的に血液中の酸素を破壊する原因となるためと思われます。

そこで、まだ特効薬が発明されていない現代では、人はできるだけきれいな空気と酸素の欠乏による危険性を充分に注意しなければなりません。

都市と農村に住む人の違いは、勿論、空気によるものだけではなく、考え方や享楽もまた異なっております。かつて農村の人は、田を耕したり遊牧をして、太陽と共に起きて働き、太陽が沈むと休息をとりました。粗衣粗食に甘んじ、享楽に対しても淡白で、労力を用いることが多く頭脳を用いることが少なかったのです。したがってこのような環境や生活状態のもとでは癌症の発生が特別に少なく、たまたま発生することがあっても、それは必ず特殊な因素があるのであります。

そこえゆくと都市ではそうはまいりません。一言でいうならば、都会の人間は何事も極限のトコトンまで消耗し尽くすのです。それは思考・妄らな貪り、享楽、趣味嗜欲を問わず、たとえ幻想であっても頭脳の限りを極め尽くすのでで、心身はこれらの負担に耐えることができない状態にあります。

富貴な人は、その富貴をながく維持しようとして、いろいろと思いをきわめ尽くし、貧困の人は、生活のために思いつめてあえぎ苦しみ、商人は利潤の追求にあくせくとし、技術者は技術の発展のために頭脳を酷使し、日雇い労働者はその仕事や賃金のために常に不安をおびえ、その他の職業の人々も、大きな災いに直面しているかのように、つねに緊張しているのです。

これらの環境や精神状態、さらに人身全体を機械に例えてみますと、みな余りに高速度を出していて、馬力の限界と、一定速度の熱エネルギーを超えてしまっているのです。そこで大量の酸素がつねに消耗されることになるのです。

従って憤りや怒りによって肝が傷なわれると、肝の神経細胞が正常でなくなり、酸素が欠乏すると肝癌症になるのです。飲食に節度がなく規則正しい食事をしないで、暴飲暴食をほしいままにしている人は、胃の細胞が正常でなくなり、酸素が欠乏すると胃癌になるのです。

その他については類似点によって推察することができるでしょう。

人身の肺は清虚で華蓋の府と言われ、一身の気化(気のはたらき)をつかさどっているところです。化学では、肺は酸素を吸入して動脈の血液を新鮮にし、炭酸ガスを吐き出して静脈の汚れを清めると言っていますが、道理はみな同じです。

わが道院の静坐は、清・静・平・黙によって、正常にして正しい軌道である自然の気の運行に適合することができます。そして私心を少なくし、慾を少なくして大脳の中枢神経を健康にすれば、肺の清虚なはたらきが能く行われるようになるので、全身の細胞や血液に酸素を十分に補給することができるのであります。そこで水火(陰陽)は相済い、六根六塵による汚染は取り除かれて内蔵は損傷を受けることなく、一切の疾病から免れることができるのです。

故に静坐が病から身を守り、寿命を延ばすことができるのは、静坐の最小限の効果であります。

大脳は身体の中で最も大切なところです。科学でも明らかにされているように、大脳皮質は神経の最高の中枢であって、人身の一切の神経や内蔵諸器官のすべてを主宰し指揮している箇所です。

もし、いずれかの部分に少しでも具合の悪いところがあれば、その部分を管理する神経が上に報告します。それが段々と上の方に伝えられて中枢である大脳に達します。大脳は重症か軽症かの程度を判断して、たちどころに処置の方法を決定し、それぞれの部分に命令を送って、その具合の悪いところを処置させます。その的確な判断と迅速な処置は、到底われわれの想像の及ぶところではありません。

どのような病気にかかろうとも、みな自然の療能がその治療をするのであって、薬を飲むということは、自然の療能を助けて苦悩の時間を短縮するのです。

もしかりに大脳皮質のその部分に疾病が起きれば、薬も滋養のある食物も共にその効果を期待することはできなくなります。

大脳皮質はこのように全身の神経と一切の部門を主宰しているだけではなく、人間の考えや聡明な智恵も司っています。したがって人間の考えや七情六慾、六塵六根はみな大脳の平静に影響を与えます。大脳の平静が失われれば、ただちに炁・気・霊・神はみな影響を受けて、その受けた影響の程度に応じて、疾病の状況も左右されることになるのです。

わが道院の静坐は、その大脳の平静を求めることによって、全身の神経や内蔵諸器官の働きを平静にもどし、脳髄や筋骨、気血、細胞を強壮にし、さらに先天の炁と後天の気の運行を自然に霊妙にさせるので、それによって先天と後天の三宝(炁霊性、精気神)は健全に保護されて、重大な不治の疾病が起こることを根本的に取り除き、また予防することができるのです。そこで静坐によって大脳の平静を求める努力精進が適切であれば、病を退けて長寿を保つことができ、またつねに身体は健康でいられるのです。これもまた静坐のもたらす最小限度の効能であります。

『王性真先生の真骨頂』(2014/7/14)

王性真先生は、中国の道院が日本の大本教と提携した後に

東瀛布道団(檀訓の中に、しばしば、この瀛の字が出て来るが「おおうみ」をさいして言うのであって、東瀛は即ち日本の意である)が組織されて、昭和四年に、日本に大道宣布のためやって来られるのだが、王性真先生がその団長に任命されたのである。肩書きは東瀛道慈宗主とあって、大本教の出口王仁三郎先生を頼って大本教の京都綾部に来られたこともあります。

この時笹目先生は布道団の接待係を仰せ付けられていたそうです。その折りフーチで書画が絵描かれた壇があり、その時に果物がいくつも書かれ百果雑陳、取捨随意 。と書がかかれ秀和に賜う示され、この時にはからずも笹目先生は求修せずに道名を拝領したそうです。

王さんという人は、学もなく、財もなく、若い時から苦労を重ね、たたきあげてようやく四十、繭商いをやって、二・三万の金が蓄えられるようになった。そのとき、安東(朝鮮と中国の国境にある町)のキリスト青年会の一牧師が訪ねて来て、“今度キリスト青年団が発起して、青少年の職業補導所を造りたいと思うのですが、出来るだけでいいのですが、ご寄附願えないでしょうか”と、いってきた。どれ位かかるんだと聞いてみると、二万円集めたいといった。彼は三万足らずの貯蓄の中から、欲しいという金額二万を投げ出した、一ぺんに資金が出来たその青年牧師は、大喜びでその職業補導学校を造り上げ、王さんに是非キリスト教に入信して呉れとすすめるのであった。ところが王さんは“俺は神さんのあることを信じない”と断った。

どうして信仰を持ってないあなたが、このような多額の金(現在に換算すれば三千万円以上)を寄附する気になったのかを問うてみた、すると王さんは、世の中のため、人の為になることは、なんでもしたいと思っているだけのことだと”と答えて、ガンとしてキリスト教に入ることはだけは断った。このことが評判になって間もなく王さんは、安東の商業会議所の所長に選挙されることになる。仕事はつぎつぎに与えられ、すること為すことが、トントン拍子に進んで儲かってゆくが、王さんは十万円を貯蓄すると、それ以上のものは田舎で百姓をしている二弟三弟に分け与え、弟達の財産を作ってやると共に、社会奉仕を思い切りやった行った人である。

満州(今の中国東北三省)の王者張作霖にも認められて、官営の銀行以外に、辺業銀行の設立を命ぜられたりして、その手腕と人柄を広く買われていた。

満州事変(日本と張作霖満州政権との衝突)の直前、北京道院の程妙因先生が訪ねて来て、安東に道院を創りたいと王さんに相談をするのである。

“神さまのあることは信じられないが、人のためになることをするということなら、微力を尽くましょう”といって、王さんが発起人となって、安東道院は直ちに創立されるのである。そしてその開幕祝典の乩壇において、主神老祖が降壇され、王さんに十二年の寿命を賜ると仰せられたのである。

間もなく王さんは、足に「よう」が出来て満鉄病院に入院した。幾度か手術しても膿が止まらず痩せ細って、医者は手の施しようがなく、いわゆる匙を投げた。あらゆる漢方医も断念し、易を見てもらっても、最早生命は無いとのことだった。

老祖さまから“十二年の寿を賜る”と恵みのお言葉を頂戴して、まだ七~八は残っている筈だが、神様の言われることにも、時にはくるいもあるものかと思いながら、細りゆく身が今にも消えゆく感を如何ともし難く、空しく病床に呻吟している時、北京の程妙因さんが伝え聞いて見舞いに駆けつけた。そして「統宝」(道院の護符)三尊を取り出し、これを頂戴させた。

その日其の時から気分は爽快となり、何ヶ月来の化膿は止まって、日毎に食は進み、肥え太って来て退院するに至り、初めて神さまの存在を知ったということである。

それ以来王性真先生は、安東道院のために一身を捧げる覚悟をもって、晩年を生き抜いた人であるが、爾来王さんの精進は、他人の目を驚かすものがある。毎朝未明に道院を参拝して修坐を励み、毎朝の誦経を指導して倦まざるものがあった。

その後、満州事変の直前の事であった。弟さんの子供二人、年齢も未だ十歳前後の兄弟が、馬賊のために連れ去られて脅迫状が来た。子供が欲しかったら十万円(今に換算すれば1億)を持って来い、というものである。弟は兄性真さんに相談すると、俺に考えがあるから、その十万円を俺のところへ持って来い、といった。弟は兄の手腕を知っているから、適切な処置をして呉れるものと思い、十万円を兄に渡したのである。ところが王さんはその金を、道院の慈善事業に使って知らぬ顔をしていた。その理由は、その金を馬賊に渡せば、二人の子供は助かるかもしれないが、金は悪い方に使われてしまう。二人を犠牲にしても、より多くの人を助ける方法に有効的に使うべきだと考えたのであった。弟は泣いて子供はどうしたらよいんかと問いつめた。

“老祖様にお任せしておけばよい“といって顧みなかった。

馬賊は更に強迫状を送って来て、何日何時までに持参しなければ、見せしめの為にいよいよ殺す、といって来た。弟は更に十万円を用意して来て“兄さんどうかこの十万円を持ってゆくことを御承知下さい。といって田舎からやって来た”いよいよお前はそれを渡すつもりか、それならその金は俺から渡す“といってその十万円を預かって、又も道院の慈善事業に使ってしまったのである。

馬賊の方では“なんと金持ちという奴は銭に穢ないのだろう。見せしめのために明晩、何時殺してしまおう”と馬賊は評議一決して、その通知を出し、馬賊の親分は、その子分に命じて殺す場所を指定し、子供の看守を厳重にさせた。ところがその看守役の三十ばかりの一人の馬賊が考えさせられた。こんなあどけない子供二人を殺さねばならない商売なんてひどいことだ、これじゃ此の世でもあの世に行っても浮かばれる筈はない。よし俺はこの子供を連れて逃げ出そう、そして親元へこの子供を渡して自首したら、なんとか俺は、助けてもらえるかもしれない(当時 馬賊は捕えられれば銃殺か、しばり首だった)と考えて、山寨の馬賊たちが酒宴の後、寝静まった機会を見はらかって逃げ出した。間もなくそれが判って追跡を受けた筈なのだが、どうしたことか遂に発見もされずに、安東にたどり着いて子供の自宅に届けられたのであった。

馬賊は子供と別れるとき、俺は今から一時間ばかりこの樹の下で休んでいる。その間にお前の親は、俺に感謝の言葉を述べに来るか、警察を連れて捕縛に来るか、どっちでも好きなようにしてくれと伝えてくれ、と言い渡して子供を帰したのであった。

子供が帰って来たので、弟の一家は天にも登る思いで、早速兄の許に駆けつけ、その馬賊の処置について相談した。王さんは、その樹下に座っていた馬賊の許に馳せ参じて、礼を言って自分の家に連れ帰り、真人間の生活に導いてやったことは当然である。

善の解明(2014/2/14)

老子の第八章に「上善は水の如し、水はよく万物を利して争わず・・・」と善について書かれた一節は有名です。

修道では善をなすことは重要であり、同様に不善を遠ざける強い意志を養わないといけないと思います。

善と不善を見分けるのに道院では六箴があります。吾が道の六箴は方無く体無し。(姿や形、一定のものがない)要は自ら修めることを以て主と為し、修めるとは潜かに修めることであり、私を去って誠を存し、人の知ることを求めず、修養が到れば自ら効果があるので事理の講論にたよるのではないと言われています。

道院の訓文にも善について述べられたものがあり、又その文章の中には呂祖についても書かれています。呂祖とは俗に言う中国八仙人の中で最も名が知れた呂洞賓のことで、道院でも孚聖(ふせい)として神位を祀られています。

呂洞賓は三度科拳の試験に落ち、とある酒場で鍾離権(しょうりけん)の目にとまります、呂洞賓は鍾離権より様々な試練や苦難を与えられ、ついには仙人になるのであったが、気が付けば、先の酒場で目をさまし、そこへ雑炊が一杯運ばれてくる。「黄梁一炊の夢」の故事として広く伝わっています。

以下訓文になります。

善は一切の宗家

北極真経に曰く、真道有るは、「善途に他ならず」、又曰う「吾が善、体を養い、吾が善、根を修め、吾が善、気を練り、吾が善、行を践み、吾が善、霊を回するに如かず」と。

こうして修養一切に関して、わが老修は能く研鑽して実行したものである。

新しい修方においては只善の一字に対し徹底して明らかにせねばならない。

或は曰う、善の字は即ちよい事をすることであると、しかし誠心のある修方にとっては、善の一字はそう簡単な事ではないと覚える。われわれ修方は、善を以て一切の宗となす。つまり善におけるその範囲を詳細に分析、解明して新しい修方のために、ここに先覚の経験やその効果の大要を分析し、諸子と共にこれを討議、研鑽することにしようではないか。

善といってもその種類は多い。

善には真と偽がある。直と曲がある。陰と陽がある。是と非がある。偏と正、半と満、大と小、難と易のように、善にして、その理は際限がないものである。

善を行うにその真理を極めなければ、いくら自分は善を実行している積もりでも、豈はからんや罪を造る事になる。

折角の努力も水泡に帰してしまう。

何をもって真、偽と曰うか。

昔、儒教を学ぶ数人があった。天目山に参詣して、高僧、普応国師中峯和尚に質問し「仏教家は善悪応報は形に影が添うようなものだというが、今、ある人は善であったが、その子孫は必ずしも栄えなかった。これに反して悪人の家が隆盛となっているが。仏説は真実ではない」中峯答えて曰う「俗情はまだ洗われておらず、正しい眼識はまだ開かれていない。善を以て悪とみたり、悪を指して善となすは、己の是非が傾倒しているのを怨まずして、反って天の応報の違いを逆うらみするのか。

「人に益することは善であって、己に益することは悪である。人が益することならば、たとえ詈ろうと、殴ろうとこれはみな善である。これに反し己れに益することは、たとえ人を敬し、礼を尽くしてもみな悪である。人に益することは公である。公は即ち真となる。己に益することは私である。私は即ち偽である。又良心に根く者は真という。他人の形だけまねるのは偽である。無為にして為すのは、真、有為(人為)にして為すのは偽である。

人に益することと、己に益することと、これをよく分解して修行上の基準とするならば、一心の妙法は、その経験と思慮によって時々刻々、簡潔にして明白となるものである。

何を以って陰、陽と曰うか。

善を行っても、これを人に知らせないことは陰徳である。人に知らせたならば陽善である。陽善は世に名声を亨ける。陰徳は天から報われる。名声も幸いであるが、しか造物主は忌む所である。名声を亨けて、若し実が伴わなければ、必ず不測の禍があるものである。

これに反し、罪無くして悪名を被せられた者は、その子孫は急に栄えるものである。

何を以って半、満と曰うか。

易に曰う、「善は積もらなければ名を成すに足らず、悪は積もらなければ身を滅ぼすに足らず」積もるということは、満つることである。怠慢は即ち不満ということである。次のような話がある。

ある娘が寺に入った。施しをしたいと思い、身体のあちこちを探して僅かに二文の金を得た。それを全部施した。この時、大僧正は自らその娘の回向をしたのである。

後日、娘は富貴の身となり、数千金を携えて施しにやって来た時、大僧正は弟子に回向をやらせた。娘問うて曰う「昔、二文を施した時、大師は御自分で回向をして下さった。今、数千両を以って施したが、大師は弟子に回向させたのは何故か」大師は曰う「昔、二文を施した時その心は甚だ真である。私自らでなければその徳を報いられないからだ、今、多額を施すと雖もその心は二文の時程、真ではない。弟子で充分である。」これは二文が満であり、数千両は半である。

鐘離 呂祖に法授して曰う、この法によって鉄が金になる。金を持ちこれを以って世を救いなさいと、孚聖曰う「何時迄も変わらないか」鐘離曰う「五百年後には元通りに変わるものだ」孚聖曰う「この弊害は五百年後の人に及ぶ。吾はそのようなことは願わない。」

鐘離曰う「仙を修めるため、先ず三千の善行を為さねばならない。汝の一言は三千の善が円満となる。善を為さんとして、善に報われないならば、至る所で成就し、皆円満を得る。若し善に執着すれば、終日勤勉能く励んだとしても、得る所のものは半満である」

何を以って難、易と曰うか。

昔、二年を要して僅かに得た給金があった。人の夫妻を全うするた為にその給金を全部与えた。又十年蓄積したものを全部他人の借金に代わって返済し、人の妻子を活かせた。さらにある老人は子供がなく、幼女の奴隷がいたが、これも郷里に帰して了った。

これは昔、為し難い処を為し、忍び難い処を忍んだので、天は福を以って特に厚く報いるのである。

富と財がある者や勢力のある者は、徳を立てることは非常に容易なようでも、それを為さないのは、むしろ自暴である。貧賎の者は礼を作すことは難しい。この難しいなかを能く為せば、それは貴いことである。

根本問題は、いわゆる難とか、易とかの問題でなくすべては、これ一心にして、善行を実践するにしても、この一心を肯うか、否かにかかるのみである。

過去の記事は アーカイブに記録しております、是非、ご参照ください。

|

|